幸せな人生を歩むために

2011年09月02日

2011年04月14日

死を迎える時、あなたは…

2011年04月07日

あなたは他力派?自力派?

2011年03月31日

失敗から学ぶ

2010年11月25日

口は禍の門(元)

2010年11月17日

2:6:2の法則

2010年10月20日

百歳/現役

2010年07月05日

コンプレックス

2010年06月28日

頑張れ日本・頑張れ本田圭佑

2010年06月10日

許す心

回答は「言葉にする」は38%で、 前回の調査から12ポイントも減少した

人間関係で、お互いの気持ちを察し合う能力に欠けると、自分勝手に

空気を読む受信能力だけでなく、言葉による、思いの適切な伝達が

2010年04月16日

自ら作ってしまう”限界”

■渡邉美樹「目的のある人生」 夢でなくてもいいのですが、 何か”大いなるもの”、あるいは” 自分の 手が届きそうもないもの” を求めて、一生懸命努力を重ねていくことは、 人間にとってとても大切なことだと思います。

その努力のプロセスのなかで、人間として磨かれ、 成長していくことが できる。 あるいは、沢山の人から「あなたがいてくれてよかった、 あり がとう」 と感謝される…そこに、人間に生まれてきた目的があり、 幸せが あるのではないでしょうか。

夢を持って、懸命に努力してたどり着くゴールを持つことは、 人間として 素晴らしいことです。 努力する人と努力しない人との差は、 夢を持って いるかいないかの違いではないでしょうか。

私は、いつも”夢を二つ”持つようにしています。 一つは、 今自分が向かっている夢です。そして、夢を成し遂げて「ああ、 よくやった」 という達成感をビジュアル化する。もう一つは、 達成した瞬 間に、 次の夢に向かって新たにスタートする自分です。

「理念と経営1月号・巻頭対談」 より

756 【心と体の健康情報】 ~幸せな人生~ 「自ら作ってしまう”限界”」

「あなたの病気には治療法はありません」…そう宣告されたらあなたは何を思い、どうするでしょうか? 東大法学部に入学して一ヶ月。 弁護士になる夢に向かって走り出した、内藤佐和子さん25歳を待っていたのは、” 多発性硬化症”という、1万人に1人の難病でした。 神経を覆う被膜が傷つき、 神経がむき出しになる…身体のどこで、いつ発症するか予測のできない難病に侵されたのです。

”笑点”のメンバーの1人だった、落語家の林家こん平さんが闘っているのもこの病気だ。内藤さんは、 医師から法律家への道を断念するようにと忠告された。 病気を憎んだ時期もあった。 それでも、持ち前の前向きな性格は変わらなかった。

様々な学生団体の活動に参加した。ビジネスプランコンテストに優勝して、100万円の賞金を獲得した。 自らの体験を著して出版…2008年”出版甲子園”に入賞。 昨年十月には 「難病大学生」を著し、出版している。

手足がしびれ、視野が狭くなる症状が何度か起きた。対症療法のステロイド点滴を10回くらい受けた。 朝目覚めると、体が動かないかもしれないという恐怖心がつきまとう。 それでも「難病になる前より充実した人生を送っている…と断言できる」 と自書に書いている。

最近になって、インターネットの検索サービス会社を立ち上げた… 収益の八割を難病の研究に寄付するという。医療技術の進歩を待って病気を治し、「弁護士になりたい」という夢を捨てていない。「限界の壁は、 自らつくってしまうものである」ことを教えられた。 中日新聞『中日春秋」

***************************************

二十代の初め、いつ治るとも知れない病に掛かり、 無期懲役刑の囚人のような闘病生活を体験した。その数年後に、アメリカで新薬が開発された… お陰でみるみる回復…自宅療養の後、 28歳の時社会復帰した。

アメリカで新薬が開発されなかったら…開発が十年遅れていたら、30歳まで生きられたかどうか? 難病を患い、 死と向き合う体験があったからこそ…その後の人生…人の何倍も幸福で、 何事があってもプラス思考で受け止められるようになった… 病のお蔭で真の幸福を知ったのです… 「人間万事塞翁が馬」です。

2010年04月08日

安岡正篤・海老の話

2010年02月25日

天命(天職)を知る(2)

■繁栄する農業 (職場の教養)

農業を営むTさんは、

妻と二人の息子と従業員で、楽しく仕事に取り組んでいる。

周辺の農家の多くは後継者が無く、やむえず廃業に追い込まれる中、

Tさんの農業は元気です…それにはわけがあります。

Tさんは農業が大好き…

23歳で独立した時、「自分の好きな農業で起業し、多くの仲間と共に、生涯農業に関わりたい」と、

大きな希望を抱いて働き始めました。その後、「農業が好き」という妻にも出会いました。

二人の子供は成長し、

地元を離れて東京の大学へ行きました。

卒業後、

「両親と共に農業をやりたい」と、故郷に帰ってきたのです。

Tさんの農業への思いが、

子ども達に伝わったのです。

人は暗い所よりも、明るい所に集まるものです。心を明るくして、 希望を持って、明るく未来に向って働く両親の姿が、輝いて見えたのです。自分の仕事をこよなく愛し、 将来に大きな希望を抱いた時、周りに人が集まってくるのです。

742 【心と体の健康情報】 ~幸せな人生~ 「天命(天職) を知る(2)」

2010年02月18日

吉田松陰の”天命”

2010年02月02日

日本人と西欧人/文化・考え方の違い

~幸せな人生~

「日本人と西欧人/文化・考え方の違い」

2010年01月21日

結婚っていいもんだよ

■熟年離婚

熟年夫婦…妻の多くが本気で離婚を考えているのに対し、夫の大半は

「まさか、うちの家内は…」と、楽観視している場合が多いのです。

「一心同体」「偕老同穴」のように、仲よく連れ添う四文字言葉は、

2009年12月09日

与える幸せ

2009年11月05日

夜回り先生「世界は広い」

ところが、把握しているはずの自分という人間が、往々にして制御不能に陥ってしまうことがあります。

2009年10月26日

人は何で評価するのか?

■心に残ることば「できる」

2009年10月19日

禅の心・眼を閉じ”空”を感じる

2009年10月13日

禅問答…自分は何者か?

2009年09月03日

幸福は、汗みどろに生きる中から掴むもの

2009年08月27日

野村克也の野球人生(4)

2009年08月19日

野村克也の野球人生(3)

2009年08月10日

野村克也の野球人生(2)

2009年08月03日

野村克也の野球人生

2009年07月27日

今日を大切に出来ない者に、未来はない

2009年07月21日

後始末の心得

【心と体の健康情報 - 683】

~幸せな人生を歩むために~

「後始末の心得」

一息入れたり、間をおいてからでは、緊張感が途切れたり、 おっくうになったりして、

結局はやらないようになってしまうのです。

お礼状を送るなど、手抜かりなくやっておくことです。

2009年06月29日

プラス発想の成功哲学

2009年06月09日

やる気が出る秘訣

■中日の守護神"岩瀬"のスイッチオン

プロフェッショナルは、本番前にプレッシャーを跳ね除ける一連の"決まり事"をやって、持てる力を発揮する。 毎回決まった手順を繰り返して、本番に臨むのです。

(メルマガ665号プレッシャー克服方)

5月上旬、史上4人目の通算200セーブを達成した、中日の守護神岩瀬。

岩瀬は通常5回前後になると、ブルペンで肩慣らしの投球を始め、6回から7回と、試合展開をにらみながら、徐々に集中力を高めていく。

8回から、呼ばれたらすぐ登板できるよう更に集中し、仕上げていく。

岩瀬はこれを、「スイッチを入れる」と表現している。

いったんスイッチが入ると、誰も寄せ付けない岩瀬がそこにいる。

中日スポーツ

【心と体の健康情報 - 671】

~幸せな人生を歩むために~

「ヤル気が出る秘訣」

「百年に一度の不景気」「消費低迷で売上が落ちた」…業績が悪化すると"ヤル気"をなくし、売れない理由を、

環境や人のせいにしていないだろうか?

「やりたいことをやらせてもらえない」「職場の雰囲気が悪い」など、ヤル気が出ない原因は様々です。

プロフェッショナルも、いつも順調だったわけではない…逆境にもがきながらも、モチベーションを保ち、這い上がってきた。彼らは、

いったいどうやってヤル気を掻き立ててきたのか?

「ヤル気」とは、目標をなし遂げ、達成感やお金などの報酬を得ようとする欲求から生まれてくる。ヤル気が出ないということは、「目標・

報酬」のどちらかに問題があるということです。

■モチベーションアップ法(1) 「あこがれの人を持つ」

プロフェッショナルの多くが、"良き師匠"との出逢いがあって、それを転機としてきた。

脳動脈瘤の手術でその名を知られる、外科医の"上山博康"上山は若き日、師事する脳神経外科医"伊藤善太郎"から、

ある言葉を伝えられた…「患者は命をかけて、医者を信じる」

伊藤のようになりたいとの思いが、上山をプロ中のプロへと磨き上げていった。

脳の前頭葉には、相手の動作を見た時、あたかも自分も同じ動作をしたかのように、反応する神経細胞があると考えられている。

師匠の良き振る舞いを見ていると、前頭葉が反応し、自分も気づかないうちに、同じ振る舞いをするようになる。

それが能力アップにつながると、考えられているのです。

ゴルフを例に挙げると、プロゴルファーのスイングを、ビデオで繰り返し何度も見て、スイングイメージを頭に描き、練習する…

プロのスイングを真似ようとするのです。

「あこがれの人」がいない場合は、身近な人の"良いところ"に注意を向けます。

例えば、人前で上手に話せるようになりたいなら、スピーチ上手の人をよく観察します。話題の選び方、組み立て方、間合いの取り方、

話す時のしぐさ、目線の配り方など、学ぶところがいっぱいあります。

■モチベーションアップ法(2) 「小さな"成功体験"を大切にする」

脳というのは"成功体験"を通してしか、ヤル気が起きません。

小さな課題でいい…「これがクリアできたらうれしいな」っていう、そういう何かを自分で見つけていく…それが大事なのです。

今年石川県で、昨年に続いて100キロ歩が開催される。

100キロ歩にチャレンジし、完走したいと思うなら、先ず25キロ、そして50キロと、成功体験を積み重ね、

やれば出来るという自信と信念を積重ねていく…。

プロフェッショナル達の中には、高い目標はあるものの、長い間成果が出ず、苦しみぬいた人が少なくない。

世界で初めて、農薬や肥料を使わずにリンゴ栽培に成功した、リンゴ農家の木村秋則さん…木村さんは8年間リンゴの自然農法を続けるが、

実が生るどころか、花さえも咲かなかった。

生活費にさえ事欠く極貧の中で、木村さんを支えたのは、小さな成功体験だった。

「何度もやめようと思った。自然農法の桃とかナシとかブドウはよく実っていた…きっといつかは、リンゴも出来るはずと…」

どんな小さな成功でも成功すれば、脳の中で"ドーパミン"という物質が放出されます。すると、

脳は喜び"快感"という報酬を得ます。

「苦しみを乗り越えると、快感が待っている」…それが脳に刻み込まれたら、自然と勇気が湧いてくるのです。

今は名をなしたプロフェッショナルも、小さな一歩を根気よく積み重ねて、大輪の花を咲かせたのです。

NHKプロフェッショナル 仕事の流儀から

2009年05月26日

プロのアイデア発想法

■ひらめき

戦後の日本碁院を代表する棋士"呉清源"。若い頃、ときに夢の中で"妙手"を見つけたという。「眼が覚めてから、 その形を覚えていることがある…」と、作家・川端康成が著書「名人」に、本人から伝え聞いて書いている。

ビートルズの名曲「イエスタデイ」は、ポール・マッカートニーが、夢の中に現れたメロディーから生まれたと、言われている。

一芸に抜きんでた人は、夢の中にも、その天才的才能が表れるものらしい…。

人が見たもの、描いたものが、脳信号の動きをもとに、画像に再現する技術…京都の国際電気通信基礎技術研究所が、

開発に成功したという。

「□」や「×」などの図形やアルファベットを、見た人の脳から、情報として読み取り、コンピューターの画面上に映し出すことが出来るのです…

。

近い将来、睡眠中に見た「夢」や、脳裏に描く空想を、コンピューターが再現し、本人が人に伝える意志の有無に関わらず、 知ることが出来るようになるだろう…。

【心と体の健康情報 - 667】

~幸せな人生を歩むために~

「斬新な発想を生み出す、プロのアイディア発想法」

数日前に私が見た夢…先生が"造形モデル"(見たこともない素敵なデザインだった)を示し、このモデルを参考に、

オリジナリティな作品を創るようにと、学生に宿題を出した。

夢の中で…良いアイディアが湧かなくて悩む私…ふと、「サンゴと熱帯魚」を題材にすることを思いつく…

作品のアイディアが次々浮かんでくる…目が覚めた後も、そのアイディア…覚えていました。

「締め切りが直前に迫っていても、アイディアがまとまらない…」「何か良いアイディアがあれば、教えてほしい」…

私たちの切実な願いである。

どのように脳を活性化すれば、アイディアがスッと出てくるようになるのでしょうか。

そこのところを、プロフェッショナルに是非聞いてみたい…真剣な悩みです。

プロフェッショナルと言われる人たちは、どのようにして斬新な発想を生み出しているのでしょうか?

Q.「アイディアがひらめく」とは、どういうことでしょうか?

新しいアイディアは、ゼロから生まれたりしません…今までの経験や知識を組み合わせることで、生み出されます。そうした経験や知識は、

脳の"側頭葉"に蓄えられます。

アイディアが必要になると、側頭葉の上部にある"前頭葉"から、側頭葉に指令が発せられます。すると側頭葉は、蓄えられた記憶の中から、

「これはいい」と思うものを組み合わせて、前頭葉に送ります。幾つか送られてきた中から、前頭葉が採用したもの…それが「ひらめき」

となって、頭に浮かんでくるのです。

■迷ったら寝る…

「"寝る"発想法」

夜中にふと目が覚め、思わぬアイディアが浮かぶ…

そんなことがあって、忘れてしまわないようにと、枕元にペンとメモを置いて寝る…そんな体験、誰でも一度や二度はあると思う…。

眠りが覚める頃に…アッわかった!脳は、人が寝ている間も考えているのです。

「考えなければならないことがあったら、家に帰って寝る…迷ったら寝る」

これが、発想の極意なのです! 翌日の朝「ああ、こういうことか…」と…。

これは、昨年「崖の上のポニョ」で大ヒットを飛ばした、宮崎駿監督の言葉です。

「アイディアに行き詰ったら、15分でもいいから昼寝する…寝ると違いますよ」と、宮崎監督は言う。

松本清張の名作「砂の器」…1人の刑事の執念が、寝覚めた時、ひらめきとなって、迷宮入りを救っている。その第12章・ 混迷の一節…

|

「もう一つ、手紙を出すべき相手があった。それを思いついたのは、今朝…寝床の中である。今西(刑事)

は目のあくのが早い方だった。 |

Q.なぜ、寝るといいんだろう

昨年、新作「崖の上のポニョ」が話題になった宮崎監督。良いアイディアが見つからない時、

1時間ほど昼寝をする…起きがけに、あれだけ行き詰ったかに見えた問題が、解けてしまう…そんなことがよくあるという。

「人間の作業能力は、起きた瞬間が一番高い」

人が起きて何かしている時は、脳は絶え間なく入ってくる情報にさらされ、蓄えてある記憶がバラバラのまま、まとまらない。

眠っている間に、経験や知識が整理されていくのです。それで、寝て起きた時にアイディアが湧いてくるのです。しかし、

寝さえすればアイディアが浮かんでくるかというと、そうはならない…大事な条件が一つある…「とことん考えてから、寝る」

ことです。

考えて、考えて、一日考えていると、さすがに脳は「勘弁してくれ」となり、気絶したみたいに眠りに落ちて…眠りから覚める頃に

「ア~わかった…」

プロフェッショナルの多くが、幾度となくこんな体験をしている。とことん考えたら、脳はよりポジティブに働く…「考えて、考えて、

とことん考えてから寝る」…

これがプロフェッショナルの「寝る発想法」なのです。

NHKプロフェッショナル 仕事の流儀から

2009年05月19日

プレッシャー克服法(2)

■趣味のゴルフが、プレッシャーに強い体質を養う

一番ホール…さあ本番、初っぱなのドライバーショット…緊張が走る。

今日こそは…とクラブを構えるが、プレッシャーが緊張となり、普段の練習通りの力が出ない。プレッシャーに強くならなければ、

ゴルフは上手くならない…。

プロは本番直前、いつも同じメニューで、集中力を高め、スイッチをONに切り替えていく。(NO600 重圧と戦うイチロー)

いつも同じ動作で…柔軟体操で軽く体をほぐす。手袋をはめ、手を軽く握り締める…その時「ヨシ!」と、スイッチが入る。

一番ホールに立ち、まず素振り…自分の番が来たら、左袖をちょいと引っ張ったり、クラブをチョンと地面を叩いたりする…打席の後ろに立ち、

方向と落とし所を見定める…いつもの決まった歩数で、同じリズムで打席に向かう…クラブを正眼に構え、背筋を立て、構えの姿勢に入る…。

そうしたさりげない動作を繰り返して、集中力を高めていく。本番前に毎回同じ"決まり事"をやって、平常心を保つ。集中力を高める。 そうやって、プレッシャーを跳ね除けていくのです。

【心と体の健康情報 - 665】

~幸せな人生を歩むために~

「プレッシャー克服法(2)」

いざという時…思うように力が発揮出来なくて、思い悩む…

プレッシャーを克服し、普段通りの力を発揮するには、どうしたらいいのでしょうか?誰もが持つ悩みです。

その答えは、

「脳を活性化させて、プレッシャーを解消する」

さあ、これから本番…脳の「スイッチをON」にします。スイッチが入った瞬間、脳が集中的に働き出し、プレッシャーがあっても、

いいパフォーマンスが出来るのです…。

スイッチをONにする時、頭の中でモードの切り替えが行われます。

私たちの脳には、「集中モード」や「リラックスモード」など、様々なモードが眠っています。プロは本番に臨む時、この「集中モード」

を呼び起こして、プレッシャーを乗り越えていくのです。

では、「どうすれば、集中モードを呼び起こすことができるか?」

モードの切り替えは、前頭葉で、無意識の中で行われるため、自分の意志ではコントロールが難しいと考えられています。ところが、

それをコントロールできる、プロフェッショナルがいるのです。

前号では、プレッシャー克服する方法は、「苦しい時にも、あえて笑う」でした。

プロは、どんな苦しい時でも笑顔で、プレッシャーを笑い飛ばす。

否定的な事は一切言わず、考えず、何事にも前向き、肯定的に…今、自分に出来ることは何かを懸命に考え、良いと思ったら、

惑わず実行する。

更にもう一つ、プロがやっているプレッシャー克服法があります。

「本番前の"決まり事"を持つ」

ことです。

大リーガーのイチローは、本番前の"決まり事"を固く守ることで知られている。

球場に入ると、決まったメニューを淡々とこなす。打席では、狙いを定めるように、バットを立てる。一連の動作をキチッとこなしていくと、

本人の意識には関わりなく、スイッチが入るのです。

決まり事の内容は人様々ですが、共通するポイントは、何かしら"体を動かす"ことです。 脳のモードを、自らの意識で変えることは難しいのですが、本番前に、いつも同じパターンで体を動かすと、運動系の神経回路から、 信号が前頭葉に送られ、集中モードへ切り替わっていくのです。

毎回決まった手順を繰り返して本番に臨む。プロは"決まり事"をやって集中モードに切り替え、プレッシャーを跳ね除け、

結果を出すのです。脳がプレッシャーに負けると、本番に集中することが出来ません。

ですから、いざ本番という時、プレッシャーを跳ね除ける一連の"決まり事"をやって行けば、集中モードに切り替わり、

力を発揮出来るのです。

NHKプロフェッショナル 仕事の流儀から

2009年05月12日

プロのプレッシャー克服法

■「まさか」の坂

昨日11日、メーカーの招待で、春の海外コンベンション・ラスベガスツアーに出発する予定が…中止になった。

メキシコで発生した新型インフルエンザが中止の理由…思いもしなかったことです。心待ちにしていた海外旅行…仕方ないとは言え、残念です。

8年前の2001年の秋も、ニューヨーク・コンベンションが、出発直前になって突然中止になり、悔しい思いをした。

9.11アメリカ同時多発テロが起きたのです。

昨年まで史上最長記録を更新していた好景気が、突然悪化したように、人生にも上り坂や下り坂がある。更に人生には、今回のような「まさか」

という坂があることを知らなければならない。

【心と体の健康情報 - 663】

~幸せな人生を歩むために~

「プロのプレッシャー克服法」

何かにチャレンジする時、準備不足や経験不足がプレッシャーになって、うまくいかなかったらどうしよう…とネガティブになり、

不安でがんじがらめ…普段の力を出せなくなってしまう…。

プレッシャーを抱えながら、いかに自分の力を出していくか…きついノルマや成果主義、熾烈な競争にさらされる現代社会では、

誰もがプレッシャーとの戦いを強いられる。

常に大きな成果を求められるプロフェッショナル…降りかかってくるプレッシャーも大きい。そのプロ達は…

ある同じことを実践しているのです。

プレッシャー克服方(1)

「苦しい時にも、あえて笑う」

どんな苦しい時でも、笑い飛ばす…

笑顔でプレッシャーを跳ね飛ばす。

海外で巨大プラントの建設を率いる"高橋直夫"氏…

「笑って仕事しないとダメだ。考え過ぎると、頭や体の動きが鈍くなる。

苦しくてもあえて笑えば、プレッシャーの中でもいい仕事が出来る」と言い切る。

| 笑いの効用は、科学的にも解明されている。 | |

| ○ | ドイツの研究者が行った「笑いの実験」 |

| Aのグループには、ペンを縦に口にくわえ、笑えないようにした。 もう一方のBのグループには、横にしたペンを歯で噛んで、笑っている顔を作り…そして、漫画を読ませた。 両方に漫画の印象を十段階で評価させたところ、笑いの表情を作ったBグループの方が「面白かった」と評価したのです。 つまり、心の底から笑わなくても、作り笑いをしただけで、脳は影響を受け、 考え方がよりポジティブになることが分かってきたのです。 ポジティブになることで、前頭葉が適切に働き、プレッシャーがかかっていても、的確な判断、 良いアイデアを生み出しやすくなると、考えられている。 |

|

| Q. | 「いざという時に力を発揮できるようにするには、脳をどのように活用すればよいのでしょうか?」 プレッシャーを解消する相談で、最も多かった質問です。 |

| A. | 仕事に入る時、「スイッチをONにする」ある?行動をする。 スイッチが入った瞬間、脳が集中的に働き出し、プレッシャーがあっても、プロは、 いいパフォーマンスができるようになるのです…。 |

いざ本番…スイッチをONにする時、頭の中で、モードの切り替えが行われる。

私たちの脳には、「集中モード」や「リラックスモード」など、様々なモードが眠っています。プロは本番に臨む時、「集中モード」

を呼び起こして、プレッシャーを乗り越えているのです。

問題は「どうやって集中モードを呼び起こすか?」に関心がいく。

モードの切り替えは、前頭葉が無意識のうちに行うことが多いため、自分の意志では、コントロールが難しいと考えられています。

ところが、自分の意志をコントロールすることができる、プロフェッショナルがいるのです。

次号につづく

(NHKプロフェッショナル 仕事の流儀から)

2009年04月14日

仕事が直感(観)力を磨く

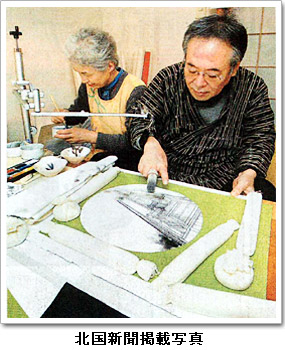

■総入れ歯に見た職人魂

意外と知られていないが、祝い事に欠かせない「水引細工」は、

金沢の伝統工芸の一つである。

07年春"北国風雪賞"を受賞した水引職人の匠"津田剛八郎"氏は、

40歳の時まだ若いのに、総入れ歯にした。

水引を歯で引っ張って結ぶ際、歯茎に水引が食い込んで、歯茎を傷める。

そこで、一ヶ月かけて全ての歯を抜いてしまった。

我が身を削ってでも、仕事に打ち込もうとする、職人魂がそこにある。

大正時代からの老舗津田家…家業を守るための心構えを聞くと、

「気を張って積み木をしているようなものだ」と、津田氏は語る。

木を寸分違わず重ね合わせていけば、高く積み上げられる。

しかし、いい加減に積めば、すぐに傾き崩れるだろう…。

「積小偉大」という言葉がある。

毎日コツコツ、小さな仕事でも手を抜かず、仕事に励めば、

しだいにお店に信用が付き、お客様が店を守ってくれるようになる。

【心と体の健康情報 - 656】

~幸せな人生を歩むために~

「仕事が直感(観)力を磨く」

"プロ・匠"と言われる人には、並外れた"チョッカン"力が備わった人が多い。

瞬間的に感じとって判断する「直感力」と、物事の本質を見抜く「直観力」に長けているのです。

コンピュータが得意とするのは「しらみつぶし」。

将棋ソフト「ボナンザ」は手ごわい…6万局の棋譜をベースに作戦を学び、数十万局のデータベースを抱え、百万局面以上を、

わずか1秒間で読み尽くすという、大変な優れものです。

布石や守りを"1万項目"に分けて得点化し、形勢を判断する…現在このソフトと対抗して勝てる棋士は、500人くらいだろう。

しかし、ソフトの完成度をいくら高めても、人間の「直感力」とか「大局観」の領域には、コンピュータは入り込めない。

例えばプロ棋士は、対戦棋士の表情・仕草などから、微妙な心の変化を読み取り、対局を有利に導く術を心得ている。

コンピュータには、そこまで読み取る力はない。棋士の足元まで近づけても、トッププロには勝てないのです。

ところが、コンピュータが完全解読して、プロと対等に戦えるゲームがある。

北米で人気の、はさみ将棋に似た"チェッカー"だ。

数年がかりの計算が出した結論は「引き分け」…それはミスのない時で、ソフト相手に1手でもミスを犯せば、もう勝ち目はない。

"チェッカー"の局面数は、およそ「10の20乗」。

取った相手の駒も使える"将棋"は、「10の71乗」…これは、全宇宙の星の数「10の22乗」をはるかに上回る。

それが"囲碁"になると、局面数は"無限大"に近づいてくる…。

世に一流と言われる人は、「直感(観)力」に長けている。

直観は、漫然と浮かんできた「ひらめき」とは違う。長年の蓄積によって身に付いた"力"だ。カメラのピントを合わせるように、瞬時に、

的確で正確な判断を下す能力を備えている。

TVで…味噌を"量り売り"しているおばさん店員を見て驚いた…

味噌をシャモジにすくって、秤に乗せるとぴったり1キロ…

針はぴったり1キロを指している…何度やっても、ぴったり1キロ…

"匠の技"である。長年の経験が直感力を高め、プロの技になっている。

技能オリンピックで、金メダルが取れる熟練旋盤工のレベルになると、1ミリの千分の一の誤差を識別する。精密機械も、 千分の一の誤差を読み取れるが、長年の経験と勘を駆使する人間の指の感覚には、とても勝ち目はない。

経験を積み重ねることで、「大局観」が養われる。

仕事を一枚の絵のように眺め、羅針盤のように全体の方向性を決め、仕事全体を指し示す能力が備わっていく。

若いころは頭の回転が速く、行動力に長けるが、経験が浅いため、大局的にモノを見ることが出来ない。そのため、一つひとつ、

目の前の仕事をこなしていくしかない。

"直感(観)"には、雑念や余計な思考が入ってこない。純粋な目でパッと見て、仕事の流れを把握する。直感(観)力の70%くらいが、

正しい判断になるのです。

将棋を例に挙げると、プロといえども全部の手は読めない。

何を捨て、何を残すかが重要になり、勝負を分ける。勝ち負けを競う相手がいる以上、自分の思考能力だけでは将棋は打てない。

わからない中を、直感(観)力を頼りに手が進んでいく。

ソフトが進化して、コンピュータが、プロ棋士の力に近づきつつある。

いくら考えても分からない詰めを、将棋ソフトは、1秒もかからずに解いてしまう。

人間は、経験を積み重ねながら、力をつけていくのに対し、ソフトは、序盤はアマチュア級なのに、終盤の詰めになると、

プロ並みの力を発揮するのです。

明らかに人間と違う。人間には共通した思考・センスがある。

生理的に受け入れられない恥ずかしい手もある。ソフトにはそんなものはない…先入観も違和感も判断ミスもない…一手一手、最善・

最短の手で攻めてる。

ソフトの目には"駒"は映らず、数字の世界が広がるだけ。良い手を指せても、その意味はソフトには分からない。人間は、 勝負の過程で"創造性"を発揮し、"直感(観)力"に磨きをかける…そして、自分らしい個性が…微妙な感情の動きが盤面に表れてきて、 勝敗を左右する。

読売新聞「経験で磨く大局観」より

二十代の初め、人生を豊かなものにしたいと、一年近く碁会所に通い、先生直々囲碁の手ほどきを受けた。今思えば、 若い時に囲碁を習得したことが、マネージメントの大局観を養うのに、プラスになったと思う。

2009年04月07日

親孝行

■この不景気…中村天風師なら何と言うか?

天風先生がいま生きておられたら、目をカッと見開いて、こうおっしゃるでしょう…

「売れない…お客が来ない…だからどうだというのか!どうしろというのか!

不景気なときに、不景気だと言ったら、景気はよくなるか!?」

人の世のために役立つ「事業」をするというのなら、まず人の世のために役立つ「自己の確立」が第一である。

人の「幸福」を願うなら、まず自分が幸福でなければならない。

自分が幸福であるかないかは、人生に対する自分の思想が「積極的」か、「消極的」か…人生をどう生き、どう考えるか…でわかる。

清水榮一著「心の力」より

※中村天風(明9~昭43) 華族に生まれながら、軍事探偵として満州へ…。

死の病を治したいと、欧米・インドを放浪。その間、コロンビア大学医学博士、日本人初のヨガ直伝者となる。帰国後、銀行の頭取、

製粉会社重役となるも、大正8年一切を投げ打ち、大道説法者に…。皇族・政財界の重鎮をして"生涯の師"と言わしめ、

天風門人となる者後を絶たず…。

【心と体の健康情報 - 654】

~幸せな人生を歩むために~ 「親孝行」

先月のお彼岸…お墓参りに行き、先祖の墓石をピカピカに磨いてきた。

そして先週末…兄弟集まって、母の17回忌、父の33回忌の法要を行った。

墓参りをして気になるのは、参り手のない放置された墓があること…。

先祖の墓を守り継ぐ者が途絶えたのでしょうか…少子化の影響でしょうか…。

親族が亡くなった後の法要は、初七日に始まり、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌と、近親者を招いて供養する。 一般的に、三十三回忌をもって供養の最終年忌とし、五十回忌の供養は、おめでたい祝い事になる。(浄土真宗)

日本人は、長い歴史「親孝行」を"人の道"と考え、大切に受継いできた。

そして、世界一長寿国と言われる国を作ってきた。江戸時代から明治・大正・昭和と、親孝行の大切さを子ども達に教え、

"孝"が如何に大切かを今に伝えてきたのです。

それが戦後の民主教育の中で、失われてしまった。私たちは、誰からも親孝行の大切さを教わらなかった…当然、子ども達にも、

親孝行の大切さを教えていない。

今は「親孝行をせよ!」という言葉が、どこからも聴かれない社会になったのです。

日本人の平均寿命は80歳を越えています。

猿やライオンなど、動物の世界では、年老いて餌が捕れなくなると、群れから離れ、

死んでいった。ライオンやシマウマの社会に、親孝行はない…走れなくなったライオンは飢えて死に、走れなくなったシマウマは、

他の動物の餌食になった。

ところが人間は、年老いて1人で生きていけなくなっても、20年や30年は生きられる。

それは人間の社会だけが、自然界の生存の法則にはない"孝"という行為をするからです。

1人で食べていけなくなった年寄りを、周りの人たちが助ける…。

"孝"によって、体力・気力の低下した年寄りでも、長く生きることが出来るのです。

この"孝"…「仁」や「義」のように、本能として、生まれながらに備わっているものではない…教育によって育まれるものです。

「論語の友」

ここで問題なのは、今の社会、老いた老人を世話し、支えているのは、家族ではないということです。育ててもらった恩もどこえやら、 実の親を、当たり前のように養護老人ホームに入れ、人任せにしてしまう…。

年寄りを、家庭で介護できる環境にないのが大方の理由だが、厄介払いでもするように、一切を他人まかせにして、 見舞いに行こうともしない…そんな家族がいるのも事実です…介護放棄である。「親孝行」の意識が希薄になっているのでしょう。

私は三男ですが、父親の会社を継いだことから、結婚後両親と同居。

父が…そして母が…老いて病に臥し、旅立っていく時、妻には苦労をかけたが、付きっきりで看病した。

何れは老いて人様のやっかいになり、死んでいく。その時、誰に死に水を取ってもらうつもりか?…我が子の顔が浮かんでくるだろうか?…

「いずれ養護施設にでも入るから、心配しなくていい…」と、当たり前のように子ども達に言うが、本心だろうか?

本当にそれでいいのだろうか? 病院で寝たきりの年寄りが、「孫の顔が見たい…家に帰りたい…家で死にたい」と訴える…。

年寄りが「長生きして良かった」と、本心から思える社会にするには、家族みんなが"考"を考える社会にしていかなければ、老後の幸せは、

おぼつかないでしょう…。

2009年03月24日

将来に備えて

■将来に備えて…

40年後の2050年…あなたは何歳になっているでしょうか?

2050年…日本の総人口を占める65歳以上の割合が42.2%になり、老齢化のピークを迎えるのです。過去、どこの国も経験したことのない、驚異的老齢化社会が、21世紀末まで続くのです。

どんな世の中になっているだろうか?…バスの運転手も、医者も看護婦も、70歳以上の年寄りにも働いてもらわなければ、社会も経済も回っていかないだろう。

今は不況…失業者が出た、モノが売れないと騒いでいるが、これから先、世の中はもっと厳しくなることを覚悟しなければならない。

憲法で国民の権利が守られている。が、国民の4割が65歳以上になって、国は、私たちの生命・財産、最低限の生活を保障できるだろうか?

国が当てにならないとするなら、暮らしや家族は、自分で守らなければならない。

贅沢や無駄を慎み、出来るかぎりの貯蓄をしておかなければならない。

冬の時代が迫りつつある今、いつまでもキリギリスをやっている訳にはいかない。

そんな日本が嫌なら…どこか?暮らしやすい外国へ脱出することです。

【心と体の健康情報 - 650】

~幸せな人生を歩むために~

「将来に備えて…」

今週の倫理591号「日本人の原点に返り 大波を押し返そう」を転載します。

世界銀行は2005年、開発途上国人口の四分の一にあたる14億人が「貧困層」であるとの統計を発表した。

現在、地球上には、約67億4千万人の人口が溢れており、貧困層は総人口の20.7%…日本円に換算して、一日140円未満で生活している人々です。

我が国では、生活に困窮する国民に、様々な生活保護を行なっている。

最低限度の生活の確保を目的とした「生活保護制度」(生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助)が充実しており、最低でも月額6万円以上の援助が約束されている。

国によって、物価の違いなどで、一概には言えないが、世界の基準に照らしてみると、我が国には、一人として世界基準に該当する生活困窮者はいないということになる。

さらに、日本人は他国に比べ、非常に恵まれた環境の中で暮らしている。

食糧難で餓死することはないし、四季折々の食料も豊富です。また、治安も安定し、夜間の外出もよほどのことがない限り、事件や犯罪に巻き込まれることはありません。

飲料水は公園や公共施設、至るところにあり、高レベルの教育が受けられます。

医療も充実していて、世界でも冠たる長寿国として有名です。

あるアメリカ人が来日した折に、日本のホームレスが、街角で新聞を読んでいる姿を見て、「彼らは字が読めるのになぜ働かないのか? アメリカでは、読み書きできない者がホームレスになる…日本はどうなっているのだ」と、驚いたという。

幸せや豊かさの基準は、人により様々ですが、世界の生活水準から客観視すると、戦後私たちは、長年にわたって世界で最も安定した生活を保ち続けてきたことになる。

が、そんな幸福とは裏腹に、いつしか拝金主義がはびこり、日本人が大切に守ってきた「謙譲の美徳」や「相互扶助の精神」「心の豊かさ」などは、どこかに置き去れてしまったようです。それが今日の日本の弊害の原因…と、指摘する人がいる。

百年に一度といわれる経済不況の今、私たちは改めて、日本人の原点に立ち返らなければならない。

「感謝は最高の気力」と言われます。何気ない当たり前の暮らしの中に、幸せと豊かさ、喜びを見いだす…「ありがとう」の精神が、すべての感謝につながるのです。

「運命を切り開くは己である。境遇をつくるも亦自分である。己が一切である。

努力がすべてである。やれば出来るのです」

(万人幸福の栞37頁)

2008年12月02日

天から与えられた我が命…何に使うか?

■光市、母子殺害事件

最愛の妻子を殺された"本村洋"23歳。

青年は、こぶしを握り締めて震えながら言った…「僕は…僕は…絶対に犯人を殺します」

妻子を殺された深い悲しみの中、裁判を傍聴し、マスコミや、国民に訴え続ける。

幾度となく、司法の厚い壁に跳ね返される…それでもなお、敢然と挑み続けた。

自殺を考え、遺書も書いた。絶望の淵を彷徨う青年を励まし、支え続ける人たち。

巨大弁護団に1人で闘う青年。亡き妻と娘のためと、愛と信念を貫いた…。

一審の山口地裁、二審の広島高裁とも「無期懲役」…だが、最高裁は差し戻し判決。

9年にわたる辛い闘いの末、ついに「死刑判決」を勝ち取ったのです。

裁判の場では、被害者の無念の思いを汲み揚げる場がない。

被害者は蚊帳の外におかれたままの、日本の司法界。

"本村洋"は「司法の在り様」を大変革させた人物である。

死刑廃止論者も、肯定論者も、今一度見つめ直さなければならない事件です。

講談社「なぜ君は絶望と闘えたのか」

【心と体の健康情報 - 622】

~幸せな人生を歩むために~

「天から与えられた我が命…何に使うか?」

今の時代、大人も子どもも、なにかイライラして「将来に希望が持てない」…

そんな人が多くなってきている。

子どものとき飼っていた犬が、保健所に処分されたからと、その恨みを30年も持ち続け、殺意を募らせ、 関わりのない市民を殺害するに及んだ、犯人の異常性…人の命を虫けらのように軽んじる、恐ろしい世の中になったものです。

「今週の倫理586号」は、「この世に生を享け、与えられた"命"を何に使うのか?」

がテーマ…日頃、"命"について深く考えることがないだけに、この号を読んで、いろいろ感じるものがあります。

以下、今週の倫理586号から…

自身の人生の中で、絶望の淵に追い込まれるような出来事に見舞われながらも、

その後自暴自棄になることなく、いよいよ自分の人生に対して、真正面から真摯に 向かう人が、時としています。

1999年4月、山口県光市で起こった凄惨な母子殺害事件で、大切な家族を喪った

"本村洋"さんも、そうした中の一人ではないで しょうか。

事件後、公判が進む折々での、ご本人の会見や、事件に関するマスコミ報道等でご存知の方も多いでしょうが、 『なぜ君は絶望と闘えたのか本村洋の3300日』(新潮社 門田隆将著)には、氏の事件直後からの心の葛藤や、また本村さんを支え続 けた、周囲のたくさんの方々との、交流が綴られています。

事件で、18歳の少年が逮捕された。が、「少年法」が壁となって、家庭裁判所の判断によっては、 事件の詳細を遺族さえ知ることなく、闇から闇に葬り去られる可能性がありました。

同様の事件が1997年、神戸で起こり、その猟奇的な犯行は、世間を騒がせました。

担当の刑事の配慮により、本村さんはその被害者(当時11歳の少年)の父親と交流を持つことができ、

同じ境遇を体験した者同士ということで、大変勇気づけられたそうです。

担当刑事は、本村さんが、最愛の家族を守ることが出来なかった自分を責めて、自殺を図ることを危惧していたのです。実際、 本村さんは、一審判決の直前、両親と義母に「遺書」を書いています。

また本村さんは、初公判が迫り、心が落ち着かない時期、勤務先へ辞表を出しています。

会社に迷惑がかかる…との思いからでした。しかしこの時、辞表を受け取った上司は…

「この職場で働くのが嫌なのであれば、辞めてもいい。

君は特別な経験をした。社会に対して訴えたいこともあるだろう。

でも君は、社会人として、発言していってほしい。労働も納税もしない人間が、社会に訴えても、

それはただの負け犬の遠吠えにしかならない。君は社会人たれ」と応え、

また、「亡くなった奥様もそれを望んでいるんじゃないか」と、諭したそうです。

これを契機に本村さんは、単に裁判の終結を静観するのではなく、積極的に社会に対し、被害者として発言し、 事件が社会の目に晒されることで、司法制度や、犯罪被害者の置かれる状況・問題点を、見出だしてもらうことに、全力を注ごうと決意しま した。

この背景には、本村さんの幼少期の闘病経験や、妻子の「命」、さらには犯人の「命」 に必然的に向き合わなければならない状況にあったことから、「死生観」というものの存在を、感ぜずにはいられないのです。

「この世に生を享け、与えられた"命"を何に使うのか?」という大命題は、

常に私たちに突き付けられているものですが、意識することはなかなか難しいものです。

多くの人々に支えられ、そして、天国の最愛の妻子に背中を押され、何度となく挫折感を味わった9年間の長い闘いの末、犯人に、 自らの罪と向き合わせた本村さんですが、見舞われた悲劇は察して余りあります。

「絶望」という状況の中でも、投げやりになることなく、「使命感」をもって取り組まれた本村氏の姿勢は、 個々の人生を歩む私たちに、大切なことを教えてくれるのです。

2008年11月25日

私ほど不幸な人間はいない

■子どもの頃、父親から学んだ「質素倹約」の心得

「上見て暮すな、下見て暮せ…」

自分より良い暮らしをしている人を見ると、つい、うらやましく不足の思いに駆られる。

自分より貧しい人が沢山いることを、忘れないことです…。

今日こうやって、家族揃ってご飯が食べられることに、感謝しなければならない。

いつ、いかなる時も、感謝の心を忘れてはならないのです。

「贅沢は敵」

輪島塗の箸を買ってきて御膳に添えたら、お茶碗がみすぼらしく見えた。

そこで、お茶碗を買い替えた。

そうしたら、麦ご飯ではなく、お茶碗にふさわしい、白いご飯が食べたくなった。

ご飯の次は…おかず…と、贅沢をしだしたらキリがない。

贅沢を覚えたら、後戻り出来なくなる…贅沢は敵だ!

【心と体の健康情報 - 620】

~幸せな人生を歩むために~

「私ほど不幸な人間はいない」

■心のあり様で、幸せにもなり、不幸にもなる

私たちの身の回りに生起する苦難…病気、災難、貧苦などの原因は、その人の心のあり様にあるとされています。

どんなに素晴らしい指導を受けても、受け入れる側が、しっかり受け入れる心を持っていないと、心の転換が図れず、問題は解決しません。

心を、コップに例えると、自分の考え・思いがコップいっぱい満たされているときは、周りの忠告を受けいれようとしません。

人の意見を100%受け入れるには、自分の心のコップを空っぽにしておかなければなりません。

倫理研究所 「今週の倫理580号」より

■幸・不幸のモノサシ(1)

三つの洗面器があります。左から順に20度、30度、40度のお湯が入っています。左手を20度のお湯に、

右手を40度のお湯に浸します。それから、左右の手を同時に、真ん中の30度の洗面器に移します。

20度のお湯に浸けていた手は、「暖かい」と感じるでしょう。

40度のお湯に浸けていた手は、「ぬるい」と感じるでしょう。

同じ30度のお湯なのに、左手と右手は違った感覚を持ちます。

■幸・不幸のモノサシ(2)

園で野宿をしている乞食。道に落ちている500円硬貨を見つけて、

「おお~神様、これで今日の飢えをしのぐことができます」と、手を組み、

天に向かって感謝した。

自動車で通りかかった金持ち…道路に光るものがあったので、スピードを緩め、

よく見たら500円硬貨だった。しかし、クルマを止めずにそのまま走り去った。

乞食には、500円硬貨は大金ですが、金持ちには、ほんのはした金。

落ちていたお金…はした金に見えるか、大金に見えるかは、受け取り手しだいなのです。

■お釈迦様の教え

お釈迦様の時代。インドのコーサラ国に、ガウタミーという女性がいました。

彼女には一人の男の子がいました。結婚して、なかなか子どもが授からなかったのですが、ようやくにして生まれた子どもです。

彼女の可愛がりようは、いささか常軌を逸していました。

ところがその男の子、突然死んでしまいました。よちよち歩きを始めたばかりの、かわいい盛りの死です。

ガウタミーは、子どもの死体をかかえて、街中を走り回ります。

「どなたか、この子を生き返えらせてください」

彼女は狂ったように叫んでいます。何日も子どもを抱えて離さなかったため、腐り始めて、臭いがしています。それでも彼女は、

死体を離そうとしません。

『女よ、わたしがその子を生き返らせる薬を作ってあげよう…』

そう声をかけた人がいました。お釈迦さまです。

そしてお釈迦さまは、ガウタミーに、薬の原料となる"カラシ種"を貰ってくるようにと、お命じになりました。

ただし、条件が一つありました。そのカラシ種は、これまで一度も死者を出したことのない家から貰ってきたものでないと、 効き目がない…と。

ガウタミーは、街中の家々を訪ねて回ります。

「お宅では死者を出しましたか…?」

どの家も、どの家も全部、死者を出したことがある家ばかり…ある家では去年、子どもが死んだと聞かされました。夫が死んだと、

涙ながらに語る妻もいました。

ガウタミーの狂気は、少しずつおさまっていきます。

悲しみに打ちひしがれているのは、自分だけではないことがわかってきます。

どの人も、じっと悲しみに耐えているのです。

彼女はお釈迦さまの所に行きます。『女よ、カラシ種を貰ってきたか?』

「いいえ、お釈迦さま、もう薬はいりません。この子をダビに付してやります」

ガウタミーは力強く、そう答えました…。

新潮社 ひろさちやの「般若心経・第8講」

2008年11月18日

一つの煩悩にすべてを懸ける

■仏教は、人間の心を十段階に分けている

・ 地 獄 (幸福を感じることのできない世界)

・ 餓 鬼 (欲望の世界)

・ 畜 生 (倫理感が欠落した世界)

・ 修 羅 (闘争を好む弱肉強食の世界)

・ 人 間 (精神的なものを求めるが、まだ物欲の強い世界)

・ 天 上 (人間以上に精神的なものを求めるが、油断すると地獄に落ちる世界)

・ 声 聞 (しょうもん・いい人の教えを聞いて、近づこうとする世界)

・ 縁 覚 (えんがく・何かの機縁で、自から悟る世界)

・ 菩 薩 (自から悟り、人をよくしていこうとする世界)

・ 仏

この十段階の世界…別々に存在しているのではない。

一人の人間の中にある、心の動きをいいます。

そして、人は、その心の状態に似合う生き方をします。

「地獄を見てきた。お前は餓鬼だ! 畜生にももとるヤツ。修羅場をくぐった」

など、折に触れ、日常会話でお目にかかる。

が、"天上"から上の段階の言葉は、「仏様のような人」と言ったりする以外、

日常会話で使われることがない。

"物欲"から脱することの難しさ、故でしょうか?

【心と体の健康情報 - 618】

~幸せな人生を歩むために~

「一つの煩悩にすべてを懸ける」

禅の教えによると、人間の心には八万四千もの煩悩があるという。

なぜ八万四千かというと、人間の毛穴が八万四千あると信じられているからです。

その一つひとつの毛穴から、人間の体の中にある"煩悩"が、じわじわとにじみ出てくるのです…それほどに、

人間には沢山の煩悩があるのです。

禅の世界では、厳しい修業を積んでいると、いずれ"悟"が開けてくる。

悟りを得ようと思うなら、煩悩を克服しなければなりません。

ところで、煩悩を克服するとは…どういうことでしょうか?

"悟る"とは…どういうことしょうか?

それは、人間の煩悩をすべて無くしてしまうことでしょうか?

そうではありません。

人間の煩悩は、修行を積んだからといって、無くなるものではありません。

ならば、どうするのか…"たった一つの煩悩にすべてを懸ける"のです。

すると、人間は悟りを開くことができるのです。

つまり人間には、八万四千ものいろんな迷いがあり、いろんなことに迷っているから、自分の持てる力を思いっきり生かして、

人生を充実させることができないのです。

それを「たった一つの何か?」に、人生のすべてを懸けて生き抜けば、

初めて、迷いから吹っ切れることができるのです。

例えば、何度試みても納得できる焼き物が焼けなくて、五年、十年、二十年と、失敗を繰り返し、尚、本物を求めて、 一つのことに懸命に努力し続ける焼物師…月日が経ち…いつしか匠の技を身につけ、悟りを開く…そんな職人の姿を想像すればいいのです。

人間は、一つのことに人生の全てを…頭も、心も、体も、すべてを打ち込んで、統合された姿になったとき、最も大きな能力を発揮し、

充実した姿になっていくのです。

「一つのことにどこまで没頭し、

なりきれるか」…ということです。

衆議院議員 小野晋也著「日本人の使命」より

「自分が志し、目指したその道を天職と思い、一生やり続け、生き抜く…」

それが唯一、本物への道であり…何か一つ、一生やり続けるものを見つける…

禅の教えの「たった一つの煩悩に、すべてを懸ける」に、相通じるのです。

2008年11月11日

天職・一生やり続けるものを見つける

■人生が面白い

職業に 上下もなければ 貴賎もない

世のため 人のために役立つことなら 何をしようと自由である

しかし どうせやるなら 覚悟を決めて 十年やる

すると 二十歳からでも 三十までには一仕事できるものである

それから十年本気でやる

すると 四十までには頭を上げるものだが

それでいい気にならずに また十年頑張る

すると 五十までには群を抜く

しかし 五十の声を聞いたとき 大抵の者は息を抜くが それがいけない

これからが仕上げだと 新しい気持ちで また頑張る

すると 六十ともなれば もう相当に実を結ぶだろう

だが 月並みの人間は、この辺で楽隠居がしたくなるが

それから十年頑張る

すると 七十の祝いは盛んにやってもらえるだろう

しかし それからまた十年頑張る

すると この頃が一生で一番面白い

【心と体の健康情報 - 616】

~幸せな人生を歩むために~

「天職・一生やり続けるものを見つける」

■「仕事っていうのは…」

小野二郎さんは鮨を握り続けて57年。この春話題になった「ミシュランガイド東京版」で、世界初の鮨の三ツ星店に選ばれた。

三ツ星の評価を得てからは、3か月先まで予約でいっぱいという。

一日に600個(30人前)は握るが、いくら握っても肩や手首は凝らないし、腰にも来ない。

57年握ってきて、動作が型になり、力むことがない。

三ツ星になったことがすごいこととは思っていない…それが店の評価のすべてじゃない…大事なことは、与えられた仕事を手抜きせず、全うする…これに尽

きると思うんです。

そもそも自分は、鮨職人になりたかったわけではない。料理の才能だって大したことはない。3年前、”現代の名工”に選ばれた時も「どうして自分が?」というのが素直な気持ちでした。

7歳で奉公に出されて、頼る身寄りも帰る家もない。首になれば飢え死にするしかないから、目の前の仕事を必死にやるしかなかった。だから、この仕事は

合わないとか、向いていないとか、そんな若い人を見ていると、一言言いたくなる。

「仕事っていうのは、合う合わないじゃなく、こっちから努力して合わせていくものだ…」

読売新聞「時代の証言者」から抜粋

以下は、”夜回り先生”水谷修先生、「明日を求めて…こどもたちへ」からの抜粋です。

遠藤明さんという…73歳の江戸前寿司職人のお話をします。

江戸・四谷で「まとい寿司」というお店を、もう半世紀近くやっている。

彼の口癖は、「俺たち寿司屋は、ただ魚を切って売る魚屋じゃない。

塩をしたり、酢や昆布で締めたり、一手間かけてお客に魚を出す。これが職人の仕事だよ」

東京湾でタンカーが炎上し、東京湾の魚が捕れなくなったときは、店をしめた。

それほど江戸前にこだわった人でした。

私は、彼と今から30年前の21歳の時に知り合った。

当時も寿司は大変高価で、学生ぶんさいがカウンターに座って、お好みで注文して食べることのでき

るようなものではありませんでした。

それでも、アルバイトでお金を貯めて、有名なお店に半年に一度は通っていました。

4月でした…私は、アルバイトで稼いだ1万円を財布に入れ、当時有名だった”まとい寿司”の暖簾をくぐりました。

カウンターに座り、圧倒されました。周りには、私が見知っている有名な俳優や、政治家たちが座っていました。私は、遠藤さんに言いました。

「私は学生です。今日は1万円しかありません。これで支払えるだけの寿司を食べさせてください…」

それを聞いた遠藤さん。

「学生さん、好きなだけ食べていきな。あんたのその1万円、汗流して苦労して貯めた金なんだろう…あんたの1万円は、この店に来る有名な連中の10万円

以上の価値がある…いいかい、学生さん…客を育てるのも、寿司屋の職人の仕事なんだよ…」

それ以来、私は遠藤さんを父のように慕い、30年間お世話になってきました。

遠藤さんの口癖は、「俺の寿司を食べて、お客さんが幸せな顔をしてくれる。それが、俺の一番の幸せだよ…」

彼の寿司は、客によって…また箸で食べるのか、手で食べるのかによって…シャリやネタの大きさ、形が変わっていました。憎いほどの本物の職人でした。

「本物になる」ということは、実に簡単なことです。

「自分が志し、目指したその道を天職と思い、一生やり続け、生き抜く…」

それが唯一の本物への道です。何か一つ、一生やり続けるものを見つけることですね…。

2008年09月30日

嫌なことを進んで受け入れる

■韓国大河ドラマ「ファン・ジニ」

妓生(キーセン)を描いた、韓国の大河ドラマ「ファン・ジニ」(毎週日曜夜NHK・BS/24回)が終了した。次週が待ち遠しくなる、 見ごたえのあるドラマだった。

妓生の娘に生まれ、芸妓として生きることを運命づけられたファン・ジニ。

芸を身につけるための厳しい師匠との確執。ライバル妓生との競い合い。

ジニに思いを寄せる、宮廷の男たちとの悲恋…。

苦しみの中で、ジニは真の芸道を究めていく…。

身分が低く、差別と偏見の中で生きなければならない妓生。 厳しい修行に耐え、芸妓のトップに上り詰めた一握りのキーセンのみが、認められ、

尊敬される身分になれる。

「チャングムの誓い」は、宮廷料理と、当時の医学を極めるストーリーでした。

「ファン・ジニ」は、妓芸と舞の奥義を追求し、韓国ドラマ史上最も豪華で、

艶やかな"衣装"が、毎週見る者の目を楽しませてくれる…。

この二つのドラマから、中世韓国宮廷文化を垣間見ることが出来た。

※ファン・ジニは、16世紀朝鮮王朝時代に実在しだ妓生。当代きっての詩人であり、芸と音楽をこよなく愛する芸術家として、 後世にその名を残す。

【心と体の健康情報 - 604】

~幸せな人生を歩むために~

「嫌なことを進んで受け入れる」

マザーテレサが偉大なのは、腐臭ただよい、うじ虫が湧いている乞食を、一人ひとり慈しみ、抱きしめる…その、 誰も真似のできない姿にあります。

「乞食の姿をしてはいるが、本当はイエス・キリストなのです」と、マザーテレサは言う。抱きしめているのは、乞食ではなく、

イエス・キリストなのです。

「イエスさまは、私がどこまで信心しているかを試すため、私が一番受け入れにくいものに姿を変えて、私の目の前に現われたのです」と…。

私たちの周りには、顔を合わすのも、口を利くのも嫌な人って、いますよね…。

それは、ご近所の人であったり、勤め先の上司であったり、お姑さんだったりする。

イエス・キリスト、或いは仏さまが、その人に姿を変えて現れてきた…と思うようにすると…どうでしょう。そう思えば、

どんな嫌な人でも受け入れることができるようになるでしょう…。

「自分にとって一番受け入れにくい人が、長いスパンで人生を見れば、自分を一番成長させてくれる人になる」

逆に、付き合って楽しい人は、自分を堕落させてしまう人であることが多い…。

私が社会に出て、最初に勤めた会社…営業で採用された4名の新入社員が、営業部のそれぞれの課に1名ずつ配属された。

私は営業一課、2年先輩のTさんが、私の直属の上司になった。Tさんは、いうところの鬼軍曹。徹底的に、とことんしごかれた。

他の部署の3人はと見れば、しごかれている気配もなく、毎日楽しそうに仕事をしている。

当時、「何で、私だけが…」と恨めしく思い、T先輩の部下になったことを、うとましく思ったものです。T先輩は几帳面で神経質… 箸の上げ下ろしまで口やかましく言う…姑の嫁いびりのように、毎日叱られていました。

2年後、今度は営業二課に配属された…課長は男前の遊び好き。

営業マン必修? 酒・バクチ(花札・マージャン)・女遊びなど、課の先輩たちから教え込まれた。三年目は地獄から天国へ移ったよう…

居心地が良かった。

3年勤めて、更に大きな夢・目標にチャレンジしようと退職…東京の某社へ再就職した。

その後、T先輩も会社を辞められたと…風の便り。今はどこでどうしておられるか…?

お会い出来たら、当時のお礼を言いたいものです。

辛かった入社1~2年目…T先輩の厳しい指導のお陰で、今の私があるのです。

2008年09月16日

ゆで蛙

■私の好きな言葉 ユダヤの格言

人は転ぶと 坂のせいにする

坂がなければ 石のせいにする

石がなければ 靴のせいにする

人はなかなか 自分のせいにはしたがらない

日頃の私達の姿を、痛烈に皮肉った言葉です。

問題を周りのせいにしている間は、正面から問題に取り組もうとせず、

いつまでも問題は解決しないでしょう。

ですから、「会社の業績が悪いのは、世の中が不景気のせい」と言っている間は、

決して業績が良くならないでしょう。

人と交わる時、口にしてはいけないのは、「愚痴る」「言い訳をする」

「人の悪口を言う」の三つ。この三つのどれかを言いそうになったら、

ユダヤのこの格言を思い出すことです。

【心と体の健康情報 - 601】

~幸せな人生を歩むために~ 「ゆで蛙」

[蛙の話ーその1]

水が入った大鍋の中に、捕まえてきた何匹かの蛙を入れた。

水を得た蛙は安心し、のんびり泳いでいる。

「バーン!」、突然机を叩いた。蛙は驚き、慌てて鍋から飛び出していった。

今度は、用意していたお湯を鍋に入れ、ちょうどいい湯加減にして、再び蛙を入れた。

蛙はゆったり手足を伸ばし、いかにも気持ちよさそうに泳いでいる。

鍋を下から温めはじめた。

徐々に水温が上昇し、熱湯になった。すると蛙は茹でられて、死んでしまった。

同じように、机を「バーン!」と叩いていたら、どうだろう。

蛙は状況の変化に気付き、飛び退いただろう。

しかし、ぬくぬくとぬるま湯につかっているうちに、蛙はつい油断をしてしまい、

気付いた時はもう遅過ぎた。飛び上がるエネルギーを失い、死んでいった。

人生も経営も同じだ。ぬるま湯が徐々に熱せられ、水温が上がってきていることに気付いていながら、

昨日まで何事もなく生きてこられたことにかまけて、危機感を失ってしまう。

昨日も今日も変わらない。明日も今日と同じだろうと思っているうちに、命を失う羽目に陥る。皆さんよくご存知の、「ゆで蛙」

のたとえである。

地球温暖化に、何とかせねばと危機意識を持ちながら、昨日と変わらぬ生活をしている私たち…蛙の逸話だと、笑ってはいられらい…。

[蛙の話ーその2]

桶には、おいしいミルクが入っている。その桶を二匹の蛙が覗き込んで、「おいしそうなミルクがある…一緒に飲もう」と、

桶の中に飛び込んだ。

お腹一杯ミルクを飲んで、ご機嫌の蛙たち。そろそろ外に出ようと、桶の縁の方へ泳ぎ出した。ところがどうしたのだろう。

思うように体が前に進まない。体全体にミルクの幕が張ってしまい、身動きが取れない。もがき続けているうちに、体力が消耗しだした。

「諦めたら死んでしまう。もう少し頑張ろう…」と、根性蛙が声をかけた…が、

「僕はもうクタクタだ…手も足も動かなくなった。もうおしまいだ」

もう一匹の根性なし蛙は、泳ぐのを諦めて…溺れ死んだ。

一方の根性蛙、命のある間は…と、必死に手足をバタつかせ、もがきにもがき通した。

すると、いつしかミルクがバターになっていた。

根性蛙、バターの上を歩いて無事桶の縁にたどりつくことが出来た。

坂爪しょう兵「和尚が書いたいい話」より

一所懸命やれば 大抵のことが出来る

一所懸命やれば 誰かが助けてくれる

一所懸命やれば 何事も面白くなる

大坂のN教育研究所の研修を受けた時に、教わった言葉です。

人生を振り返ると、幾度か"ここぞ"という時がある。

そんな時、懸命に努力していると、思わぬ人が手をさしのべてくる…

そのお陰で今がある…その時のご縁が、未来へと導いていく…。

ゆで蛙

■私の好きな言葉 ユダヤの格言

人は転ぶと 坂のせいにする

坂がなければ 石のせいにする

石がなければ 靴のせいにする

人はなかなか 自分のせいにはしたがらない

日頃の私達の姿を、痛烈に皮肉った言葉です。

問題を周りのせいにしている間は、正面から問題に取り組もうとせず、

いつまでも問題は解決しないでしょう。

ですから、「会社の業績が悪いのは、世の中が不景気のせい」と言っている間は、

決して業績が良くならないでしょう。

人と交わる時、口にしてはいけないのは、「愚痴る」「言い訳をする」

「人の悪口を言う」の三つ。この三つのどれかを言いそうになったら、

ユダヤのこの格言を思い出すことです。

【心と体の健康情報 - 601】

~幸せな人生を歩むために~ 「ゆで蛙」

[蛙の話ーその1]

水が入った大鍋の中に、捕まえてきた何匹かの蛙を入れた。

水を得た蛙は安心し、のんびり泳いでいる。

「バーン!」、突然机を叩いた。蛙は驚き、慌てて鍋から飛び出していった。

今度は、用意していたお湯を鍋に入れ、ちょうどいい湯加減にして、再び蛙を入れた。

蛙はゆったり手足を伸ばし、いかにも気持ちよさそうに泳いでいる。

鍋を下から温めはじめた。

徐々に水温が上昇し、熱湯になった。すると蛙は茹でられて、死んでしまった。

同じように、机を「バーン!」と叩いていたら、どうだろう。

蛙は状況の変化に気付き、飛び退いただろう。

しかし、ぬくぬくとぬるま湯につかっているうちに、蛙はつい油断をしてしまい、

気付いた時はもう遅過ぎた。飛び上がるエネルギーを失い、死んでいった。

人生も経営も同じだ。ぬるま湯が徐々に熱せられ、水温が上がってきていることに気付いていながら、

昨日まで何事もなく生きてこられたことにかまけて、危機感を失ってしまう。

昨日も今日も変わらない。明日も今日と同じだろうと思っているうちに、命を失う羽目に陥る。皆さんよくご存知の、「ゆで蛙」

のたとえである。

地球温暖化に、何とかせねばと危機意識を持ちながら、昨日と変わらぬ生活をしている私たち…蛙の逸話だと、笑ってはいられらい…。

[蛙の話ーその2]

桶には、おいしいミルクが入っている。その桶を二匹の蛙が覗き込んで、「おいしそうなミルクがある…一緒に飲もう」と、

桶の中に飛び込んだ。

お腹一杯ミルクを飲んで、ご機嫌の蛙たち。そろそろ外に出ようと、桶の縁の方へ泳ぎ出した。ところがどうしたのだろう。

思うように体が前に進まない。体全体にミルクの幕が張ってしまい、身動きが取れない。もがき続けているうちに、体力が消耗しだした。

「諦めたら死んでしまう。もう少し頑張ろう…」と、根性蛙が声をかけた…が、

「僕はもうクタクタだ…手も足も動かなくなった。もうおしまいだ」

もう一匹の根性なし蛙は、泳ぐのを諦めて…溺れ死んだ。

一方の根性蛙、命のある間は…と、必死に手足をバタつかせ、もがきにもがき通した。

すると、いつしかミルクがバターになっていた。

根性蛙、バターの上を歩いて無事桶の縁にたどりつくことが出来た。

坂爪しょう兵「和尚が書いたいい話」より

一所懸命やれば 大抵のことが出来る

一所懸命やれば 誰かが助けてくれる

一所懸命やれば 何事も面白くなる

大坂のN教育研究所の研修を受けた時に、教わった言葉です。

人生を振り返ると、幾度か"ここぞ"という時がある。

そんな時、懸命に努力していると、思わぬ人が手をさしのべてくる…

そのお陰で今がある…その時のご縁が、未来へと導いていく…。

2008年08月08日

「ありがとう」のことば

■心に残ることば

★NHK土曜ドラマ「マチベン」"安楽死を裁けますか?"から…

「誰かのための人生ではなく、自分のための人生でありたい」

「自分のための人生ではなく、誰かのお役に立つ人生でありたい」

さて、あなたの人生はどっち?

どちらの人生にも、その生き方には、深い意味があると思うのです…。

- 私の母親…16歳で嫁ぎ、角隠しの下から、

初めて夫となる人の顔を見たという。

夫が74歳で亡くなるまで…夫と姑に仕え、6人の子どもを育てあげ、したいことも我慢して、ひたすら家族の為に尽くし抜いた人生でした。 - 広島県呉の、旧海軍仕官学校を訪れ、2700柱の特攻英霊の遺書・遺品を見て…今に生きる私たち… 国のために散っていった若者たちの念いを、無駄にしてはならないと思う。

【心と体の健康情報 - 591】

~幸せな人生を歩むために~「ありがとう」のことば

ありがとうは 人の心を動かす魔法の言葉

ありがとうは 人間の最大の喜びの表現

ありがとうは 慢心しがちな自分を、

謙虚な自分へと導いてくれる

我が社は来年3月、起業30周年を迎える。

共に歩んできた代理店の皆様と、7月から「30周年ありがとう」キャンペーンを実施している。

「ありがとう」…"感謝の心"が湧き出てくるこのことば…日本語で、最も美しいことばと言われている。

ありがとうで心に残るのは、亡き昭和天皇… 左手で帽子をちょこっと持ち上げ、頭を下げて「あ・り・が・と・う」…よく見うけられた光景です。

ありがとうを言う…その奥には、相手に対する感謝の心があります。

感謝の心は、謙虚な気持ちから生まれてきます。ですから「ありがとう」と「感謝」と「謙虚」はひとつにつながっていて、

ありがとうは、言った人の人柄をより高める働きがあります。

修養団の中山靖雄先生は、ありがとうの反対語は、「当たり前」と言っている。

「不満」ではなくて、「当たり前」が反対語になるのです。

豊かで、平和な時代を満喫して暮す私たち。欲しいものは、何でも当たり前に手に入る。

そして、知らず知らずのうちに、「感謝の心」を忘れてしまっている。

近頃の世相を見ると、今まで「当たり前」に思われていたことが、壊れ始めている。

今までのように、欲しいものが当たり前に、手に入らない時代になろうとしている。

そのことを不平に思い、人のせいにし、犯罪に走る者も出てくる。

贅沢な暮らしにどっぷり浸っていながら、尚不足に思う私たち。

これから先の世の中…年を追うごとに暮しにくくなるだろう。

入りに見合う質素な暮らしに、生活のスタンスを切り替えていかなければならないが、容易ではない。

アメリカでは、道を歩いていて肩がちょっと触れただけでも「エクスキューズミー」の声が返ってくる。とっさに応えようとするが…

「ユアー・ウェルカム」が、声にならない。

エレベーターに乗り合わせて、見ず知らずの人に「グッドモーニング」…笑顔の挨拶を交わすアメリカ人。

日本では、同様にエレベーターに乗り合わせても、見ず知らずの人と挨拶を交わすことは無い。エレべーター内の、

あの気まずい沈黙を無くすには、率先して「おはようございます」「こんにちわ」と、笑顔の声掛けをすることでしょう…。

いつも習慣的にありがとうを言っている子どもは、脳のある部分が発達して、

感性豊かな人間に成長するという。

反対に、日頃「死ね!」「きたない!」など、相手を罵倒する言葉を使っているイジメっ子は、脳の感性をつかさどる部分の発達が遅れる…

と、学会で報告されている。

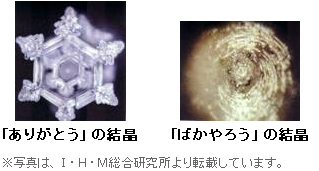

ありがとうと、声をかけた水の結晶が…こんなに美しく、

「ばかやろう」を投げかけた水の結晶が…こんなに乱れ醜いとは。"水の不思議"を知った時の驚きを思い起こす。

人体の70%が"水"。いつもありがとうと、感謝の心で接していると、あなたは…。

2008年06月13日

話し上手になるには(2)

■「妖怪・さとり」と「千葉周作」

古来から、日本に語り継がれてきた"妖怪"の一つに「さとり」という鳥がいる。

この「さとり」という妖怪、人の心を見透かす力を持っている。

ある時、「さとり」に出会った木こりが、生け捕りにしようとした。

すると「さとり」は、「我を生け捕ろうと思っただろう…」と。

次いで木こりは、斧で打ち殺そうとしたが、やはり見透かされてしまった。

木こりは、これではどうにもならないとあきらめ、再び木を切り始めた。

突然、斧の頭が柄から抜けて、飛んでいった。直撃を受けて「さとり」は死んだ。

<その1>江戸時代の剣客"千葉周作"は、この寓話を引用して言った。

「流石のさとりも、無念の斧には打たれし」

斧には心がなく、流石の妖怪、見透かす術が効かず、打たれてしまった。

続けて千葉周作…

「剣術も、この"無想"の場に到れば、百戦百勝疑ひなし、千辛万苦の労を積み、

"無想"の場に進むべし」と…。

千葉榮一郎扁「千葉周作遺稿」

<その2>米沢興譲教会の田中信生宣教師、「心の力はこう使う」と題した講演で、この寓話を引用。巧みな語り口で、

聴衆を引きつけていく…。

(講演テープご希望の方は、米沢興譲協会へ)

【心と体の健康情報 - 575】

~幸せな人生を歩むために~

「話し上手になるには…(2)」

■話し上手になるためのチェックポイント

- 最初に話す内容を、「一つ何・二つ何」と前置きしてから、話し始めるといい

- 普段のままの話し言葉で話す

- 「例え話」や「実例」を入れて、話しを分りやすくする(状況は詳細に話す)

- 大切なところは「繰り返す」

- 短いセンテンスで話す

- 聴衆のAさんBさんと、話のつど相手を変え、視線を送ります

1対1で会話するように語りかけます - 時々「アイコンタクト」を入れ、聴き手とうなずき合う

- 「大きな声」で語りかけるかと思えば、「声を小さく」したりして、話しに抑揚をつけ、聴衆を引きつける。

- 両手を前に組んで話さない。両手は、大きく小さく動かして、話しを盛り上げる道具に使う(緊張すると、 手が動かせなくなります)

- 「ユーモア」の技術を取り入れる

(言葉遊び・駄じゃれ、面白い話はメモしておいて、笑いを誘う材料にする) - 終始「笑顔」を絶やさず、ありのままの自分を出す

人と話をするとき、話し上手になるより、聞き上手になることの方が大事です。

それが出来なくて、話し手の言葉を取って邪魔をしたり、人の話を自分の方に持っていって、得意になって話す(私のことです)…

まず人の話を聞くのが、思いやりというもの…しゃべり過ぎず、言葉足らずくらいが、丁度いいのです。

以下は、話し上手の事例です。

日頃、人前で話すことを生業とする、米沢興譲教会・田中信生宣教師の講演導入部分です。最初に笑いを誘ってほぐし、

普段と変わらぬ語り口で、センテンスは短く、分りやすい語り口で、聴衆の心を引きつけていきます…。

|

♪北方は美人が多いですね。(会場から拍手) 皆さんね…、今は21世紀に入りましたけれどもォ、 母 「お金のために、そう…一生懸命勉強しろよ~」 お母さんが、息子にこう言ったというんですけどね…。 日本人は、お金を得るために、最大限の努力をする。 |

(以下略)

田中信生先生の講演は、ジョークを織り交ぜ、聴衆を笑いの渦に巻き込んでいく。話が面白いから、もっといろいろ聴きたいと、

録音テープを買っていく…。

「型破り痛快人生」の中村文昭氏の講演もそう…地場産センターの定員300名の会場に、400名も詰めかけ、

入り口のドアの外にまで人が溢れた。

「ツキを呼ぶ魔法の言葉」の五日市剛氏の講演もそう…何度聴いても飽きません。

一方、こうしたタイプとは反対に、静かに淡々と話すのに、聴衆をぐいぐい引き込んでいく…そんなすごい先生がいるのです。

「一隅を照らす人生」の、作家・神渡良平先生や、「歌づくり人生」と題して、自らの生い立ちを語る、作曲家・遠藤実先生などがそうです。

2008年06月06日

話し上手になるには

■エベレスト

15番目の峰とされていた山が、世界最高峰とわかったのは1852年のこと。

101年後に、ヒラリー卿の英国隊が初登頂。そのヒラリー卿の家に飾られていた写真を見て、若きプロスキーヤー三浦雄一郎は、

エベレストに惚れたという。

70年に、8千メートルから滑降した。03年には、当時世界最高齢の70歳で頂上に立った。

異彩を放つエベレスト暦に、先月5月26日、新たなページを書き加えた。75歳7ヶ月で、2度目の登頂を果したのです。

エベレスト頂上へは、15時間かけて登って下りた。

今回に備えて、心臓を手術した。左右に5キロの鉛を入れた靴を履き、重いリュックを背負って街を歩いた。

電車に乗れば、つり皮で懸垂…老いと競い、「75歳の夢」を追った。

「涙が出るほど厳しくて、辛くて、嬉しい」と、頂上から言葉が届いた…。

5/28 朝日新聞「天声人語」

8千メートルの半分にも満たない富士山でも、気力を振り絞って登頂しなければ、頂上には立てない。高山病にも苦しめられるだろう。

私が三浦雄一郎の歳になった時、どんな夢に向かって努力しているだろうか?

患ってベッドに臥せ、生きる希望を無くした老人にはなりたくない。

【心と体の健康情報 - 573】

~幸せな人生を歩むために~

「話し上手になるには…」

「私は話ベタ。だから人前で話すのは大の苦手」という人…本当にそうでしょうか?

話し上手になりたかったら、答えは簡単です…下手でも何でも、あらゆる機会をとらえて、積極的に人前で話すようにします。場数を踏み、

経験を積めば、誰でも上手に話せるようになるのです。

民法TV、ラーメン選手権大会日本一に3度も輝いた、「博多・一風堂」河原成美社長。会社が大きくなって、人前で話す機会が増え、

話ベタを苦にするようになった。

河原氏とは、2年間京都で机を並べ、論語を学んだ。その時河原氏、話ベタを何とか克服しようと「1年間100回講演」を公言した…

「呼んでくれるなら、どこへでも…」

始めた頃は、全身汗びっしょり…しだいに話せるようになり、話し方のコツを掴み、目標の100回に近づく頃には、

聴衆を笑わせるまでに、上達していた。

その間、石川・福井両県の四つの経営者団体にも誘われて、講演している。

20代の頃の私、結婚式のスピーチが苦手で…悩みの種だった。わずか数分間人前で話すだけなのに、

スピーチ事例集を買ってきて原稿をつくり、1週間も前から練習を繰り返したものです。

そんな話ベタ、上がり症を克服しようと、28歳の時店を畳んで、営業では最も厳しい住宅会社に就職…セールスの世界に飛び込んだ。

数年後、大勢の前でリラックスして話せる私に変身していた。

話ベタに悩むあなた…喫茶店などで、親友や恋人と会話を楽しんでいる時は、実に話し上手なのです。 人前で"普段通り"気軽に話すことができるようになれば、あなたは話上手になるのです。

例えば、ゴルフで良いスコアを出した時や、海外旅行での失敗談など、実に生き生き、ジェスチャーたっぷりに、

目を輝かせて話すじゃないですか…。

それが人前に立った時、まったく別人のようになり、話ベタになってしまう…。

何故なんでしょう?

大勢の前で話し始める時、大概「改まった言い方」をします。

普段使わない話し言葉・口調・声・態度で…しかも、上手に話そうとするのです。

結婚式の媒酌人、スピーチの出だし…「本日はお日柄もよろしく、ご多忙にもかかわりませず、ご臨席を賜りまして、

心より厚く御礼申し上げます…」

普段使わない言葉で、改まった口調で話そうとするから、うまく話せないのです。

緊張で声が上ずり、上がってしまう…これではいつまで経っても、苦手意識が抜けません。

私が尊敬する、金沢支店元支店長の女性。会議の席で話す時「おいね、そんながやちゃ~」と、生まれ育った辰口弁丸出しの、

普段のままの口調で、手振り身振り、笑顔満面、身を乗り出すようにして語りかける。

そのスピーチ、実に明るく、親しみがあって、聞いている私たちの心に響くのです。

ですから、結婚式のように、改まったスピーチであっても、友人に語りかけるような話し方をすればいいのす。

「今日は…お忙しい中を…幸せいっぱいの…お二人の門出の席に…お集まりいただき…ありがとうございます」でいいのです。

「本日は…」と、改まった口調で話し始めるから、「…お日柄もよろしく、ご両家におかれましては…誠におめでとうございます」と、

ロレツの回らない、無味乾燥な話し方になってしまうのです。

普段通りに、「今日は…」から話し始めれば、いつもの語り口になるのです。

もう一つ大切なポイントは…会話は、思った以上に「センテンス」が短いのです。

吸って、吐いて…呼吸に合わせた、短いセンテンスで話します。

原稿でまとめた文章は書き言葉…一区切りの文章が長くなりがちです。

センテンスの長い文章を、そのまま話そうとすると、吸って吐いての呼吸バランスが乱れ、平常心が保てなくなります。

ゴルフのスウイングもそう…スウイング・スタートで軽く吸って、ダウンスイング・インパクトで「フゥ~」と吐く…すると、

力みのないナイスショットになる。

"三井住友"で吸って、"ビザカード"で吸った息を吐く…そんな要領です。

2008年05月23日

上がり性克服法(2) 沈黙の恐怖

■今日のことば

~ニューヨーク州立大学病院の壁に書き残された詩~

大きな事をなし遂げるために 力を与えてほしいと神に求めたのに、

謙虚を学ぶようにと 弱さを授かった。

より偉大なことができるようにと、健康を求めたのに、

より良きことができるようにと、病弱が与えられた。

幸せになろうとして、富を求めたのに、

賢明であるようにと、貧困を授かった。

世の人の称賛を得ようとして、成功を求めたのに、

得意にならないようにと、失敗を授かった。

求めた物は一つとして与えられなかったが、

願いはすべて聞き届けられた。

神の意に添わぬ者であるにもかかわらず、

心の中で言い表せないものは、全て叶えられた。

私はあらゆる人の中で、最も豊かに祝福されていたのだ。

神渡良平著「下座に生きる」から

【心と体の健康情報 - 569】

~幸せな人生を歩むために~

「上がり性克服法(2) 沈黙の恐怖」

結婚式に招かれ、来賓スピーチを依頼された日から、憂鬱な日々が始まる。

原稿を作り、何度も練習して暗記して臨んだ当日。披露宴はとどこおりなく進行し、自分の番が近づいてくる…食事は喉を通らず、

胸はドキドキ…。

いよいよ指名されマイクを取り、お祝いのスピーチ…が、途中で真っ白…

気は焦れども次の言葉が出てこない。こんな経験を何度したことか…

スピーチ馴れしていない人…マイクの前に立ったとたん、上ってしまい、頭の中が真っ白。

次に話す言葉が出てこない。

この沈黙の十数秒間が恐怖です。スピーチが上手になりたかったら、カラオケと同じ…場数を踏むことです。場数を踏めば、

誰でも上手になれるのです。

以下、理念と経営6月号「リーダーのための心理学」から…

|

講演の後の懇親会で講師の先生、それまで締めていたネクタイを外して、 人間は、自分のことは気になるけれども、他人のことは、当の本人が気にするほどには、関心がない。ですから、 顔が赤くなると気に病んでも、周りは以外と気にしていない…そういうものなのです。 |

「感性論哲学」 の創始者、芳村思風先生の講義…途中で、突然沈黙してしまうことがある…1分くらいだろうか? 沈黙の間…聴講生は「どうしたんだろう」と、半分居眠りしている人まで目を覚まして、先生の方を見る。

哲学を講義する先生の話は難しい。1時間もすると、まぶたが重くなってくる。

頃合い好しと先生…沈黙の後、突然「なんちゅうか、かんちゅうか、ほんちゅうか…」と、素っ頓狂な声を発する…

会場はド~ッと笑いに包まれる。

先生は、聴講生の眠気をさます手段として、しばし"沈黙"の後、このようなダジャレを言う。何度か受講する中、数えたら、

5つのネタを使い分けていた。

受講中…突然の沈黙…"そら来た!"…会場は大きな笑いに包まれる。

沈黙は決して怖くないということを、私は学んだ。でも、実際の所、30秒間マイクを前に沈黙するのは、度胸のいることです。

私は、次の文句に詰まることがあっても、決して慌てたりせず、"余裕をもって"沈黙…これから話す内容が、

当初話す予定とは違っても慌てず、会場の雰囲気に合わせて、笑顔で話し出すようにしている。

ある時…壇上に上がり、300人ほどの聴衆の前で選手宣誓のように、私がスローガンを一節唱和した後、

続いて会場の皆さんが大きな声で復唱する。

そんな名誉な役を頂いたことがある。

登壇し、マイクの前に立った…スポットライトがまぶしく、私に向けられた瞬間、目の前が真っ白になった! 沈黙…会場も沈黙…

思い出せないまま沈黙…

やおらお尻のポケットから原稿を取り出し、マイクの前に広げ、高らかに唱和した。

そして、無事役目を果した。その沈黙の時間、どれくらいだったのだろうか?

席に戻って、親しい人から「あの沈黙…何か意味があるの?」と言われた。

私が、あがってしまい、頭が真っ白になったことには、気付いていないような振りだった。

2008年05月16日

上がり症克服法

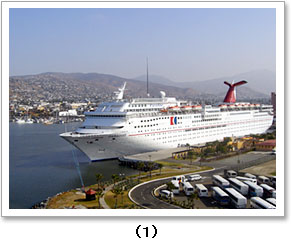

連休明けの8~13日、ロサンゼルス・メキシコ・クルーズの旅を楽しんだ。

写真(1)は、ロサンゼルス/サンベドロ港から、メキシコに向け出航する直前、7万トン豪華客船、モナークオブザシーズ号12階デッキより、港に停泊する5万トン級客船と、

ロサンゼル市街を遠望する…

当日の乗船者は、2700名…乗務員860名を加えての出航。韓国や中国からの観光客もちらほら…私の部屋は3F窓在りのツイン

(窓なしの部屋は安い)…

7階~8階と、上階になるほど客室が豪華で高くなる。

気温は思ったより低く、出発時の金沢と変わらない…半袖では肌寒さを感じた。

毎晩、豪華な晩餐会が催され、シアターでショーを楽しみ、夜更けまでカジノで熱中…タイタニック気分を十二分に満喫できた。

【心と体の健康情報 - 567】

~幸せな人生を歩むために~ 「上がり性克服法」

1ヶ月くらい前に、5歳の頃"目もらい"が出来て、近所の目医者で切り取った話をした。その医者"藪"だったのか、 それ以降瞼が内側にかぶり、"逆マツ毛"に悩まされるようになった。

まつ毛が伸びてくると眼球を傷つけ、結膜炎になる…むじむじ・むずかゆい。

3ヶ月に一度、逆マツ毛を抜きに眼科へ行く。マツ毛を抜こうとすると、痛みを記憶していて、瞼がケイレンする。医者は老眼…

ピンセットの手元が狂って肉をつまんだりするから…尚更です。

60年間逆マツゲを抜き続けた私。敏感症になり、春埃っぽく、紫外線が強くなってくると、目が赤く充血し、涙が出てくる。

20歳前後の思春期の頃はひどかった。女性と向き合うと、緊張で目がむじかゆくなり、顔が耳まで真っ赤になり、

相手を正視できなくなる。学生の頃から人前に立つのが恐怖…会社では、「あ~吉村さんて純情!顔が真っ赤」と、

年下の女子社員にからかわれた。赤面症、対人恐怖症…そんな症状に悩まされたのです。

27歳の時結婚したが、披露宴の席でお礼の挨拶が満足に言えなかった。

これではダメだと一念発起。最も厳しい営業…住宅セールスの世界に飛び込んだ。

営業活動でもまれる中…いつしか症状が消えていった。

以下、理念と経営「リーダーのための心理学」からの抜粋です。

何か心配事があるときに、そこに注意がいく…気にしまい、人に覚られまいと思えば思うほど、よけいに強く反応してしまう。

そんな悪循環に悩まされる。

この症状を、心理学では「とらわれの機制」という。

「私は上がり性、人と接するのが大の苦手…」。若い頃、こんな先入観に悩まされてきた。

なのに、セールスの成績はトップクラス。上がり性で営業が苦手と公言しながら、毎月コンスタントに契約を取ってくる。

お客様には、「この人まじめ、誠実そう…この人に任せれば大丈夫だろう…」と見える。

上がり性が、私の最大の武器になったのです。

ある時気付いた…パーティの司会をした人が、終了後「めっちゃ上った…」と言う。見ている私には、本人が言うほどに、 上っているように見えなかったのです。

大切なのは、上がり症を隠そうとするのではなく、上がり症を"公然"と人前にさらし、上がり症をトレードマークにして生きていく… 不安があっても隠さず、ありのままの自分をさらけ出していく…要は、「こんな私で悪かったね…」と、開き直ってしまえばいいのです。

結婚式のスピーチが大の苦手な人…流ちょうにかっこよくスピーチしようなどと、欲張りなことをと思うから、余計に上ってしまう。 上るのを承知で、ありのままの自分で、"スピーチが下手でごめんなさい"と、肩の力を抜いて臨めば、ビックリするくらい余裕をもって、 上手に話せるものです。

明らかにあがって見えて、声が震えている人…懸命にスピーチしている姿に、聴き手は何故か"感動"するものです。

形式に囚われ、心に響かない、どこかのお偉さんの、形式ばった無味乾燥なスピーチより、ずっといいのです。

親しい友人の前では、何時間でも会話を楽しんでいるのに…「私は話ベタ」と、人前で話をするのを苦手に思っている…。

なら、苦手意識を取るにはどうしたらいいでしょう? それは次号で…

2008年04月11日

仕事が人間をつくる

今年は、オーケストラ・アンサンブル金沢設立20周年。

その目玉、イタリア歌劇・世界三大テノール歌手の1人、ジュゼッペ・サッバティーニ金沢公演に出かけた。

情熱的で繊細、ダイナミックな声質・声量に圧倒される、感動に酔いしれた2時間半でした。

前半は、ヘンデル、モーツアルトの歌劇、そしてロッシーニの歌劇「セリビアの理髪師・序曲」など、オペラ名アリア集…

後半は、「アルルの女」「帰れソレント」「遥かなるサンタルチア」「トスカ」など、おなじみのイタリア歌曲、カンツォーネ…

45名のオーケストラとの共演を堪能した。

演奏終了後も拍手は鳴りやまず、8回もアンコールに応えて曲が演奏され、

最後に「オー・ソレ・ミーオ」を熱唱して、締めくった。

【心と体の健康情報 - 339】

~幸せな人生を歩むために~ 「仕事が人間をつくる」

■『仕事は人生そのもの』 致知出版社・川人正臣/編「仕事と人生・第一章」

仕事をすることによって人間ができてくる

人間ができると、仕事もできる

人間が仕事をつくり、仕事が人間をつくっていくのです

自分の仕事もできない者は、何をやってもできません

仕事をすることによって存在感がでてくる

仕事があるということは、素晴らしいことなんです

生きるということは、仕事をするということです

自分の仕事ができなければ、何をやってもうまくいかない

逃げたら駄目なんだ。徹底的に仕事のことを考えなさい

困難はそのとき辛くても、必ず将来の飛躍になるから

メキシコ人の猟師に、通りかかったアメリカ人の旅人が尋ねた。

「昼日中、のんびりしているようだが、毎日どんな暮らしをしているんだい?」

『日が高くなるまでゆっくり寝て、それから漁に出る。

戻ってきたら子どもと遊んで、昼寝して、夜になったら友達と1杯やって、

ギターを弾いて歌って… これでもう1日終わりだね』

それを聞いたアメリカ人。真面目な顔で、猟師に向かって言った。

「漁を会社組織にすべきだ。まず、大きな漁船を買う。

そして、自前の水産品加工工場を建てるんだ。会社を大きくして、

株を売却すれば、君は億万長者になれる」

『それで?』

「そうしたら人生最高さ! 日が高くなるまでゆっくり寝て、それから釣をして、

戻ってきたら子どもと遊んで、昼寝して、夜になったら友達と1杯やって、

ギターを弾いて歌って…どうだい、素晴らしいだろう」

『 ?… 』

落語にも、似たような噺がある。

大家「八公、真っ昼間からゴロゴロしてねえで、

少しは真面目に働いたらどうなんだい…」

八公『働けって?…働いたらどうなるんだい?』

大家「働いたら…お金が貯まって…遊んで暮せるようになる」

八公『遊んで暮せるようになったら…どうなるんだい』

大家「昼間っから、のんびり寝て暮せるってェことさ!」

八公「ふう~ン、だったらおいら、今その…のんびり昼寝をしている」

日本人は西欧人と異なり、汗して働くことをいとわない。勤労を尊ぶ民族である。

ならば、私たちにとって"働く"ということは、どういうことを意味するのでしょう?

以下、「理念と経営3月号」伊藤忠商事の丹羽宇一郎会長と、作家・江波戸哲夫先生の巻頭対談から…

丹羽会長は4000億の赤字を抱えて、不可能と言われた伊藤忠商事を再建した、名経営者です。

その丹羽会長が、「赤字の仕事に挑めば挑むほど、君は育つ」と述べられました。深い深いお言葉です。

若い時にいつも儲ける事ばかり考えている人は、結果的に「人間力(人間としての深み)」が身につかないでしょう。

田舞通信より

「生き甲斐のある人生を送りたい…」と、願わない者はいない。

一方で、苦労することを避けたがるご時世です。

現実社会を見ると、立派に成功している人は、押しなべて若い頃苦労を体験し、貧乏な暮らしを強いられている。

恵まれた環境では、人は堕落する。豊かで、何不自由ない暮らしの中からは、優秀な人材は生まれてこないのです。

寒風の中で人は育つ。厳しい環境の中で人は磨かれる。

辛い仕事を通して、人の傷みが理解できるようになり、人の苦しみが分かるようになる。

どんなに辛くても、それを乗り越え、成し遂げていく中で人は成長し、育っていくのです。

人は仕事を通して成長する。その"源"は、「評価され、褒められる」ことから始まる。褒められることが喜びになって、更に頑張ろうと…

意欲がかきたてられる。

「お前を頼りにしているぞ!」と、任せられ、認められ、褒められた時、

ヤル気が湧いてくるのです。

伊藤忠商事(株) 取締役会長・丹羽宇一郎

落語の八公のように、何もしなけれは、人として成長することはないのです。

2008年03月14日

フルスイング・高畠導宏先生のことば

■「喜びの涙・感動の涙」

今年の秋、 北陸初の「100キロ歩 (金沢から武生までの距離) 」を実現させようと、 有志が集まり、「歩こう会」を発足させた。

「過去経験したことのない大きな目標に、本気で挑み、懸命に努力し、やり遂げる」

人生のどこかで、このような経験をしておくことは、大変大切なことです。

その時に「本気」を体験した者のみが知る、

「三つの気づき」があります。

一所懸命やれば なにごとも面白くなる

一所懸命やれば 誰かが助けてくれる

一所懸命やれば 大抵のことが出来る

難関をみごとクリヤー…感動で溢れ出る涙…涙…涙

苦難を乗り越え、自らが掴み取った喜びの涙です。

涙には、大きく分けて「喜びで流す涙」と、「悲しみで流す涙」の二つがある。

人生において、 「悲しみの涙」を流さない者はいない。 が、「感動の涙」は、懸命に努力し、目標にチャレンジした、

一握りの者のみが知る"幸福の涙"です。

【心と体の健康情報 - 335】

~幸せな人生を歩むために~

「フルスイング・高畠導宏先生のことば」

反響を呼んだ、NHK土曜ドラマ「フルスイング」。

モデルとなった高畠導宏さんは、プロ野球の打撃コーチ30年のキャリア。

59歳の時一念発起、高校の教師になった。

高畠さんには教師の経験がない。が…臆することなく、30年のコーチ人生で培った

優れた"コーチング力"で、 悩める思春期の子どもたちと、 現場の教師たちを大きく変えていった…。以下、

高畠導宏先生が残した、心に残る言葉です。

人生において最も大切なもの…それは"夢"じゃ。

夢を無くした人生なんて…ペナントレースの消化試合のようなもんじゃ。

夢は自分を強くしてくれます

夢は自分を励ましてくれます

夢は人生に迷った時、

星になって道を照らしてくれます

自分のやりたい事を貫き通す!

とにかく、やり続けるんじゃ…あきらめちゃいかん!

幸せは、苦しみに耐え、我慢強くやり続けているうちに、

真っ暗なトンネルの向こうに開けてくる。

苦しみから逃れようとするな! 逃げたらあかん!

苦しみから逃れようとすると、苦しみは、どこまでも追いかけてくる…。

コーチの仕事は、選手を"おだてる"ことです。

体が覚えてしまっている欠点を、いくら治そうとしても、治りません。

だから長所を伸ばしてやる。長所に目を向けて、そっちを伸ばしてやる。

すると、知らず知らずのうちに、欠点も克服されていくというものです。

欠点を正そうとアドバイスするのは、答えにならない。

自分で答えを見つけるしかない。

立ち止まっていたら、答えは見つからんじゃろう。

立ち止まらせないために"褒める"んじゃ。

野球は、私にいろんなことを教えてくれました。

今度は私が、野球の楽しさを子ども達に教えてやりたい…

それが私の野球への恩返しなんです。

<自信をなくしかけている野球部の生徒に…>

手を見せなさい…よう練習しとる…これなら大丈夫じゃ!

今まで通りでいい!…何も、変えんでいい!…自分を信じなさい

全国制覇…ワシは本気じゃ。

一試合、一試合、誰が負けると思うて戦う…勝つことだけを信じる!

それはつまり、全国制覇を信じるということでしょう…

監督!あんたが信じてやらんで、誰が、あの子らを信じます…

<県大会・準々決勝で負けた後、選手たちに…>

確かに、甲子園へ行けることはすごいことだ…目標は全国制覇じゃから。

しかし、甲子園が君らの人生の終着駅であってはならんのじゃ。

「1つのボール」に、選手、家族、監督やコーチ、観客、いろんな人間の

思いや人生が詰まっている…それを投げて、打って、笑って、泣いて…

<卒業式の日・最後のホームルームで…>

先生が、みんなの門出に送る言葉…それは"気力"じや。

みんなに尋ねる…"気力"とは何じゃ?

生徒 …「頑張ることです」「根性」「生きること」「精神力」

先生が思う"気力"とは、"あきらめない"ことじゃ。

諦めちゃいかん!

9回裏、2アウト、ランナーなしでも、何点離されとっても、

諦めない気持ち…これが"気力"じゃ。

気力は、人を思いやることで…強くなる。

人から思われることで…もっと強くなる。

これからの人生、いろんな困難が待ち受けているじゃろう。

もうアカン、投げ出そう…そう思うことが何度もあるじゃろう。

そんな時に、この言葉を思い出してほしい…気力じゃ、気力!

諦めん気持ち…気力で、乗り越えてほしいんじゃ。

このドラマで「本気」とは何か…「本気」

の大切さを教えてくれる。

どんなに大きな「夢」「志」があっても、本気でなければ、何も叶えられません。

本気で取り組むことが、人生にいかに大切かを教えてくれるのです。

2008年03月07日

一生を貫く天職を持つこと

■木村 基(州宏)さんのご冥福をお祈り申し上げます

<葬儀の席で、奥様・節子さんのご挨拶>

医者に「万人に一人の難病…余命わずか」と言われ、残された時間はわずか…

夫は、病気になってただの一度も、「何で私がこんな病に掛からなければならないのか…」と、不幸を嘆いたり、

当たり散らしたことはありませんでした。

体が動く限り、創作に意欲を燃やしていました。

徐々に、体が動かなくなり、筆が持てなくなりました。

それでもあきらめず、指先に絵の具を付けて画き続けました。

そして、「この歳まで生かさせて頂き、ありがとうございます…」と、笑顔を絶やすことなく亡くなりました。残された命を全うしたのです。

【心と体の健康情報 - 334】

~幸せな人生を歩むために~

「一生を貫く天職を持つこと…」

★人生には、二つの生き方がある

一つは、定められた「運命」のままに生きていく人…

もう一つは、「運命」に立ち向かい、新境地を切り開いていく人…

20年近いお付き合いのある、友禅作家の"木村州宏"さんが亡くなられた。

不治の難病と戦って1年9ケ月…まだ62歳の、惜しまれるご逝去です。

謹んでご愁傷申し上げます。

亡くなられた翌日のテレビニュースで、木村さんがお元気だった頃のお姿を…

病の後、体がいうことを利かなくなり、指で画いているお姿を…

自らの生き方を語っているところを…映し出していた。

終始笑顔を絶やさぬお姿を見て、目頭が熱くなった。

80年代、バブル景気で売れに売れた高級呉服。

バブル崩壊後は、全く売れなくなった。

呉服屋さんは不況で立ち行かなくなり、問屋団地の親しくしていた呉服問屋も倒産した。

金沢の伝統産業、加賀友禅は壊滅的打撃を受けた。

友禅作家の木村州宏さんも、問屋筋からの注文がぴったり途絶え、お先真っ暗の状態に…。

勉強熱心で、何事にも前向きな木村さん。

「きっと打開する道があるはず…」 と、知恵を絞った… 今まで経験したことのない、営業の世界にも打って出た。

そんな時、お客さまから「キティちゃん」を絵柄にした着物の注文が舞い込んだ。

「これだ!」と、キティちゃんのパテントを所有する東京のサンリオに日参し、OKを取り付けた。

過去誰もやったことのない新しい商品を開発したい、顧客層を開拓したい…と、情熱を燃やしたのです。

次第に忘れ去られる着物文化。箪笥の中に眠っている着物に、日の目を当てようと、着物を着て…歩こう会「着物de探検隊」を、

石川県で最初に立ち上げた。

問屋に依存して手をこまねいていては、仕事が来ない… 作家活動ができないし、食べてはいけない。

直接消費者に接し、需要を掘り起こすしかないと、始めた「歩こう会」

人前で話すことが苦手な、職人気質の木村さん… 着物と友禅を愛する気持ちから、ツテをたどっての懸命な働きかけで、

賛同者が集まってきた。

「この歩こう会。平成13年4月の第1回目から、数えると35回続けたことになります」 と、振り返る奥様の節子さん。

新しい着物の未来を創造したい… 歩こう会を成功させたい…主催者夫婦の姿が、生き生きと輝いて見えた頃です。

平成15年の秋、京都から「南蛮船来航の図」の製作依頼が入った。

南蛮船とその前を行きかう異邦人や武士を、何拾分の一の縮尺で、実物そっくりの船と人形をつくらなければならない。

未経験の人形づくり… 約半年、寝食を忘れ、試行錯誤を繰り返しながら、懸命に作品に打ち込んだ。

翌年の3月、完成間近という知らせを聞いて、作業場を訪れた。

作品は、素晴らしい出来栄えだった。

木村さんは、一つ一ついとおしむように、作品を手に取り、見せてくれた…昨日のことのようです。

その時の心労が、病気を呼び寄せたのでしょうか…仕事中に時折"手がしびれる"ことが…何だろう…2年後の平成18年5月、

金沢医科大学病院で精密検査。

「※体の筋肉を動かす神経系統が退化しつつあり、近い将来、重度の身障者になることは免れません。現在の医学では治療方法がありません…

」と、死刑宣告に等しい通告を受けたのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・

★「人は、"ごめん"と言って死んでいく人と、

"ありがとう"と言って死んでいく人に分かれる。

人に惜しまれて、感謝されて…

ありがとうと言って死んでいける人間になりたい」

※病名…「筋萎縮性側索硬化症」

2008年02月29日

NHK土曜ドラマ「フルスイング」

■「可能性思考研修・基礎コース」再受講

先週、大坂N経営研究所の「可能性思考研修基礎コース」を再受講した。

この研修、12年前に1度修了している。今回は2度目…なのに新鮮だった。

前回気づくことのなかった沢山の気づきを頂いた…素直に受け入れることができた。

感動しっぱなしの3日間だった。

1度しかない人生…

「どうしたら幸せになれるか?」

「どうしたら夢やビジョン、目標が達成できるか?」…

誰もが幸せになりたいと願っている。が、幸せになるための考え方や、方法、

行動が間違っていれば、どんなに努力し、どんなに幸せになりたいと願っても、

幸せにはなれない。

何か新しいことにチャレンジする時、「よし! やるぞ~!」という思いと、

「やめとけ、やめとけ…今更頑張ったところで、しんどいだけや」という思いが、

心の中で綱引きする。

「幸せになりたい…なのに自分の中に、それを妨げようとするものがある」

「心の奥底で、足を引っ張るマイナスの観念とは…何か?」

プラスの観念とマイナスの観念 、 そのどちらが強いかで 、 人生の方向が天と地ほど違ってくる。 3日間の研修から、今まで気づかなかった、新しい自分を発見するのです。

【心と体の健康情報 - 333】

~幸せな人生を歩むために~

NHK土曜ドラマ「フルスイング」

先週まで、6週に渡り放映された、NHK土曜ドラマ「フルスイング」。

見応えのある、心にしみるドラマだった。

ドラマのモデルになった高畠導宏さんは、プロ野球の打撃コーチとして30年間七つの球団を渡り歩き、「教える」

ことに人生の全てを捧げた実在の人物です。

育てたタイトルホルダーは、落合、イチロー、小久保、田口など、延べ30人に及ぶ。

58歳の還暦間近…突然球団から解任された。

その後、セ・リーグの球団から誘いがあったが断って、一念発起、翌年の平成15年、59歳で高校の教師になった。

福岡県の私立進学高校へ…社会科の新米教論として、単身赴任したのです。

教師経験のない高畠さん…

臆することなく、30年のコーチ人生で培った優れた " コーチング力 " で 、

悩める思春期の子どもたちと、現場の教師たちを大きく変えていった…。

ドラマで高畠さんを演じた、俳優"高橋克実"(トリビアの泉の司会で知られる)さんのド迫力演技は、

見ている私をドラマの中に引きずり込んでいく…。

ドラマで、自ら悩み、迷い、葛藤する姿…高みから何かを教えるのではなく、「 生きる力 」 を伝えようとする熱意…「俺だけの先生」 「私だけの先生」と、子ども達に思わせる、 「 好きにならずにはいられない 」教師がそこにいる…。

高畠先生…毎朝、校門の前に立ち、登校してくる生徒一人ひとりに声をかける。

生徒の表情から、心の浮き沈みや、体調の良し悪しを掴み取ろうとする…。

ドラマを見ている私たちの心を捕らえて離さない、高畠先生の人間性、魅力。

挫折だらけの人生だったからこそ、 挫けそうな選手や子ども達を必死に応援し、

支えようとしたのではないでしょうか…。

このドラマで、「本気」とは何かを教えている。

どんなに大きな「夢」「志」があっても、本気でなければ、叶うものも叶えられません。

本気で取り組むことの大切さを…すばらしさを…教えてくれるのです。

テレビの前の私に置き換えたとき、どれたけ本気で物事に当たっているか?…

はなはだ心もとない。

高畠さんは、教師になってわずか1年後に、すい臓ガンで倒れた。

入院3ヶ月、志半ばで永眠。

つむじ風のように吹き抜けていった。先生の" 志 "は、同僚の先生方に受け継がれ、残っていくのです。

「フルスイング・ホームページ」から

2008年02月22日

幸せに生きる秘密(3) 幸せになる方法

どんな時にも、「ありがとう」の気持ちを…

喜ぶ・怒る・哀しむ・楽しむ…人の気持ちは日々に移ろい、変化していく。

モチベーションの高い時もあれば、自分らしさを見失ってしまう時もある。

しかし、どんな時でも、ありがとうの気持ちを持ち続けたいものです。

・喜びに溢れる時は、誰かの援助のお陰と…感謝する

・怒りを抑えられない時は、自分の努力が足りなかったからと…反省する

・哀しい時は、それが自分の人間らしさだと思い直し…頑張る

・楽しい時は、まわりへの感謝を忘れず…大いに楽しもう

「理念と経営・現場力1月号」より

【心と体の健康情報 - 332】

~幸せな人生を歩むために~

「幸せに生きる秘訣(3) 幸せになる方法」

誰もが幸せになりたいと願っている。

ところが、幸せになるための考え方や、方法が間違っていれば、どんなに努力し、どんなに幸せになりたいと願っても、

幸せにはなれないと思うのです。

以下、杉井保之氏「幸せに生きる秘訣」は、そのことを問いかけています。

3回目の今日は、幸せになる方法について考えてみます。

幸せになる方法には、2つのことが考えられます。

1つは「幸せになろうと努力すること」

2つ目は「今の幸せを味わうこと」

1つ目の「幸せになるために、何をどう努力すればいいか?」については、私のブログのカテゴリーから、 「 幸せな人生を歩むために 」 を開いて、 読んでいただければ、 何か掴めるのでは…と思います。

2つ目の「今の幸せを味わうこと」については、「幸せに生きる秘訣」で、以下のように語っています。

|

今の日本の子ども達…1人部屋にこもって、ゲームやパソコンに没頭し、好きな音楽を聞き、 友だちとはメールや携帯で話す…。 何故、1人がいいのだろう? お父さんが汗して働き、 お母さんが毎日食事を作ってくれているから、 今の幸せがあり、

幸せに暮せるのです…そのことに気づいていない。 |

以下、「理念と経営1月号/現場力」から… 経営学者ピーター・ドラッカーは、

「人間は大昔から、仲間をつくるために働いている」と言っている。

人間の最大の欲求は、食べることではなく、「集団の欲求」なのです。

人間は食べ物がなくても、しばらくは生き延びられます。

しかし「集団の欲求」が満たされないと、いろいろな問題や障害を引き起こします。

この「集団欲」を満たしてくれるのがコミュニケーションです。

人間関係、コミュニケーションは…思いやりの気持ちを表す"挨拶"から始まります。

ありがとうは、

人の心を動かす魔法の言葉です。

ありがとうは、

人間の最大の喜びの表現です。

ありがとうを言うことで、

つい慢心しがちな自分を、謙虚な自分へと導いてくれます。

ですから、家族のふれ合いで、事あるごとに"ありがとう"が飛び交う環境を、育んでいきたいものです。

2008年02月15日

幸せに生きる秘密(2)

■島田洋七 「お婆ちゃんの教え」 NHK課外授業から

1980年代、 島田洋七はB&Bという漫才コンビのツッコミみで、 お茶間の人気極まりなく 、

ツービートや紳助・竜助をも凌駕する勢いだった。

その後、漫才ブームが終焉。

後輩の明石家さんまや、島田伸助の人気が高まるのとは対照的に、いつの間にかブラウン管から姿を消していった。

頂点を極めながらもどん底に落ち…自暴自棄になりかかった時、子供の頃のお婆ちゃんの言葉を思い出し…再度、 這い上がることが出来たのです。

「人生には絶頂期がある。

しかし、そこにいつまでも留まろうと思わないことです。

ころ合いを見て、頂上から下りてくる謙虚さがなければなりません。

いつまでも頂上に居たいと思うでしょうが…

頂上は人の住むところではありません。

木も生えていなければ、水もない。嵐が来たら吹き飛ばされるでしょう。

『折角登りつめたのに…』などと思わないことです。

山を下り、沢に下りてくれば、木の実や美味しい水、岩魚など、

本来人が住む、心安らぐ場所が、そこにあるのです…」

【心と体の健康情報 - 331】

~幸せな人生を歩むために~

「幸せに生きる秘訣(2)」

誰もが幸せになりたいと願っている。

ところが、幸せになるための考え方や、方法が間違っていれば、どんなに努力し、どんなに幸せになりたいと願っても、

幸せにはなれないのです。

フイリピンやインドネシアなどを旅して、外国から、改めて日本を見ると、日本は本当に平和で豊かで、安全で、 暮しやすい国だと思う…。

ビックコミック川柳に、「自殺者が いちばん多い 長寿国」というのがあった。

恵まれた、豊かな国に住みながら、何で自殺なんかするんだろう?…

以下、杉井保之氏「幸せに生きる秘訣」は、そのことを問いかけている。

こんなに便利で、豊かな国に暮していて、どうしてこんなに不幸な人が多いのだろう。

1年くらい前に、集団自殺が2度3度と続いたことがあります。

「何故?」って理由を聞くと、『これから生きていて、いいことってあります?

ないのなら、積極的に生きる意味なんてないじゃない…』

あなたなら、その時どう答えるでしょうか?

「そんなことはない…」って、説得するのでしょうね。

私だったら…

『あなたの言うとおりですよ…幸せになんかなれっこないと諦めて、

何もしなければ、いつまでたっても幸せになれないと思うよ…。

誰だって、幸せになりたい、幸せになろうと、努力しているんだから…。

努力していても、なかなか幸せになれないのに、幸せになろうと

努力しなければ、幸せになれるはずなどないじゃないですか…。

でも、「幸せになれないっ」て辛く思うのは、幸せになりたいと

思っている証拠。

ここで考え方を変えて、幸せになれる生き方を、試してみては

どうでしょう…死ぬのは、それからでもいいじゃないですか… 』

ただ生きていても、幸せにはなれません。

幸せになろうと努力しない人が、幸せになれるはずがないのです。

幸せになりたかったら、"幸せの種"を蒔かなければなりません。

"幸福"という植物は、とても育ちにくい植物です。

ちょっと手を抜くと、直ぐ枯れてしまいます。

だからこそ一生懸命育てる…そうしたら芽が出てくる。

一生懸命育てて芽が出てきたら…最高に嬉しい…幸せを感じると思うのです。

いずれ花が咲くことを楽しみにして、丹精込めて育てるのです。

誰が育てても 、 何もしなくても育つような植物だったら 、

花が咲いても感動しないし 、 幸せなど…何も感じないでしょうね。

幸せは、努力した人だけが…努力した人だけに、与えられるものでしょうね。

2008年02月08日

幸せに生きる秘訣

■遠征ゴルフ

昨年からの企画で、 雪の無い関西へ遠征してゴルフを楽しもうと、 3日の日曜、

まだ明けやらぬ朝6時に出発…滋賀県・竜王GCへ。

ところが前夜、大坂から名古屋・東京にかけて、思いもよらぬ雪が降った。

幹事もしやと、車中から問い合わせたら、関西方面はどこもクローズ…うっそ~。

引き返すことになったが、石川県は雪が降らなかったのに、海沿いの片山津も、千里浜も、全て残雪でクローズ…

ようやく能登ゴルフの予約が取れた…安堵…。

11人を乗せたマイクロバス… 丸岡でUターンして、 心ときめかせ能登へ… 車中はお酒が配られ、

ワイワイ遠征気分で…県内を3時間半掛け、目指すゴルフ場へ…お笑いです。

北海道スキーツアーの時もそう…天候不順で、小松から飛行機が飛ばなかった。

が、誰一人帰ろうとしない。早起きして家を出て、今更中止解散はない…。

JRを乗り継いで、 関空から飛んだ。 スキーをかついだ一行が、 大坂に向かう姿…

何とも滑稽…。

今回もそう… 何処もクローズというのに、「ゴルフを中止しよう」と言い出す者は一人もいなかった。

【心と体の健康情報 - 330】

~幸せな人生を歩むために~

「幸せに生きる秘訣」

今年の正月も幸せを願って、 石浦神社、 尾山神社、 白山比咩神社と、

神社詣での梯子をした。

誰もが幸せになりたいと願っている。いくら神様にお願いしても、思っているだけでは幸せにはなれません。幸せになる考え方や、

方法が間違っていれば、どんなに努力し、幸せになりたいと願っても、幸せにはなれないのです。

以下、杉井保之氏の「幸せに生きる秘訣」での問いかけです。

|

これまで、沢山の人に「何のために働くのか?」という問いかけをしてきました。 それでは、いくらまじめに働き、勉強しても、幸せにはなれません。 皆さんにお尋ねしたいのですが、「 幸せ 」とは、人それぞれ全く違うものでしょうか?

人それぞれ形は違っていても、 大きな眼で見ると、 人が求める幸福は、

皆同じだと思うのです…。人に好かれることは嬉しいことです。 |

進学・受験シーズンを迎え、親は、子どもの受験結果に一喜一憂する。

我が子が、クラスの誰よりも成績が良いことが、子どもの幸せになると信じて

疑わない親…。

|

学校へ行く目的は、勉強だけではないと思うのです。 |

どの家庭の母親も、 子どもに「 勉強しなさい!」と、 うるさく言うが、 本音は、

幸せになって欲しいから、「勉強しろ」と言っているのです。

勉強よりも、もっと幸せになる方法があれば、「勉強しろ」とは言わないでしょう。

子どもの頃の学業成績が、大人になって後の幸せを保証する… と断言できるでしょうか?比率はわずかでしょう。

幸せになる条件の中の一つにしか過ぎないのです。

40人のクラスで、成績上位に入れるのは数人…親のDNAを受継いだ我が子…スズメの子はスズメです。勉強が嫌いなら、

その子の何を伸ばしてやれば、将来幸せになれるか?

それを見つけ、伸ばしてやるのが親の役目でしょう。

しゃにむに、大学を目指させることだけが、幸せの道ではないと思うのです。

我が子が、三流高校にしか入れないとしたら、恥ずかしい思いをするのは親。

それが嫌だから、「勉強、勉強」と言っているのではないでしょうか?

私の1つ下の弟は、勉強が出来ませんでした。そこで父は、中学校を卒業して直ぐ、東京のハンドバック製造会社に、

職人として住み込ませました。

弟は30代半ばに独立。今では、業界1.2の優秀な職人として、立派に成功…

取引先から重宝がられているのです。

2008年01月18日

より良い夫婦関係

■結婚四十年、奥様への変わらぬ愛

昨年11月、一緒にハワイ観光した福井市のK社長。

以前、浜名湖へ一泊二日の温泉旅行に出かけた時、宿に着くやK社長、奥様に絵葉書を書いていた。

「明日、ハガキが届く頃には家に帰っている…なのに、何故?」って尋ねたら、特に意味はなく、長年の習慣だという。

結婚四十年…今も変わらぬ奥様への愛… 頭が下がります。

●共働き30年の私たち夫婦。夫婦円満の秘訣を挙げると…

(1)夫婦は、自分に不足するところを補いあう間柄…

"感謝の心"で接すれば、自然と「ありがとう」の言葉が湧いてくる…

(2)心を込めて、「おはよう」「行ってらっしゃい」「お帰り」「お疲れさま」

「おやすみなさい」…労わりの心で挨拶すれば、労わりの心が返ってくる。

(3)食事どき、食後のくつろぎどきの夫婦の会話を大切にする。

大切なのは、「相手の話をよく聴くこと」「会話を楽しむこと」。

分っていても、時には口げんか…つい、耳をかさず、言い分を通そうと、

声を荒げる自分がいる。

(4)食事の後片付け。洗濯する・干す・仕舞う・アイロン掛け。

身の回りの整理整頓…自分のモノは自分で…できることは自分でやる。

【心と体の健康情報 - 327】

~幸せな人生を歩むために~ 「より良い夫婦関係」

共働き・一人っ子家庭の多い今の社会。

家の中は静まり返り、家族揃って会話を交わす機会が、昔に比べ少なくなった。

公園には、子どもたちの遊ぶ姿がない。

一人部屋に閉じこもり、ゲームに興じる日々…そんな家庭環境で大人になっていく。

人は十人十色、考え方が違う。なのに、自分と違った考えを、受け入れることができない。

また、相手に自分の考えや思いを伝えることも下手…努力することもしない。

対人関係に悩み、人間嫌いになっていく…。

良い人間関係を形成するには、"対話"が不可欠。

対話によって、お互いの理解が深まり、信頼関係が培われていく。

信頼は相手を受け入れ、認めるようになる。自己開示して、素直に聴き、素直に話せるようになる。

何でも肯定的に受け入れることが出来るようになる。

「夫婦円満の秘訣」

川柳に、「バスの旅 しゃべらないから夫婦だよ」や、「一生の不作と二人認め合い」というのがあった。

|

「ある生保会社のアンケートによると、一日の夫婦の会話時間が30分以下の夫婦が、4割もいるという。 そう回答した人の三人に一人が、「配偶者に愛情を感じていない」と言う…。 聴き上手になるための研修会で、アドバイザーから… 今度は、語りかけに耳を傾けてもらい、相づちを打ってもらうようにすると、和やかに会話が弾むのです。

夫婦の会話。まずは、相手の話をしっかり聴くことです。 中日新聞「言いたい放談」 |

「ありがとう」「ごめんなさい」…こんな短い会話、「どうも照れくさくて」と、タイミングを逃して言いそびれ、

気まずい思いをしている夫婦や親子…意外と多いものです。

そんなご家庭に、とっておきの手法があります。

便箋に「ありがとう」「ごめんなさい」など、自分の気持ちを書いて、妻や夫、子どもの机の上に置いておけばいい…娘が高校生の頃、

父親の私に反抗…この手を使って謝ってきた。

小さな便箋二枚に、小さな字でびっしり…たったこれだけで、父娘のわだかまりが消え、すべて解決したのです。

私の誕生日に娘から、可愛いハガキが届いたことがある。同居しているので、手渡せば済むこと…それをわざわざポスティング。 郵送されて私の手元に届いた…その演出がたまらなく嬉しい。

真似て、私が60歳の還暦の年、長年連れ添った妻に、感謝の気持ちをしたため、投函。5~6年経った今も、 「宝物のように大切にしまってあるのよ」と、最近になって知った…。

2008年01月11日

幸せの青い鳥

「一人をもって国興り、一人をもって国滅ぶ」

これは、前防衛事務次官守屋氏の"座右の銘"です。

1年前の1月、一人で防衛庁を引っ張って、"省"昇格を実現させ、晴れがましい思いをした直後、相次ぐ不祥事で、

一人で"省"の信用を失墜させた…。

彼が好んだ言葉どおりになったのは、皮肉としか言いようがない。

この事務次官のように、世渡り上手に地位や名誉や財産を手に入れ、成功を手にしても、心が貧しく、倫理や道徳に欠落したものがあれば、

いずれは信を失うことになる。

過去に私は、手相や面相に興味を持ち、趣味にした時期があった。

前防衛事務次官…事件直後、TVに映し出された顔に、どことなく暗い影が見られ、気になっていた。

その後、次々悪事が露見して…やっぱりそうだったか…。

【心と体の健康情報 - 326】

~幸せな人生を歩むために~ 「幸せの青い鳥」

世界中の人々から愛されてきた、ベルギーの劇作家モーリス・メーテルリンクの童話「青い鳥」。

この戯曲が書かれた1908年は、自国の権益を主張して譲らない国々が、やがて雪崩を打って第一次世界大戦に突入していく前夜…

まさに一触即発の不安定な時代でした。

今は21世紀。

望むものは何でも手に入る、平和な世の中にありながら、"青い鳥"を求めてさ迷う人の何と多いことか…。

メーテルリンクが、100年前に鳴らした警鐘が、再び、私たちのすぐ近くで鳴り響いているのです。

クリスマス・イブの夜、木こりの子供チルチルとミチルの兄弟は、"幸せの青い鳥"を探して旅に出ます。

旅先で待ち受ける冒険の数々。二人は時空を超え、不思議な出会いを通して、それまで知らずに見過ごしていた沢山のことを経験します。

しかし、青い鳥はどこにも見つかりませんでした…。

やがて夜が明け、長い旅を終えて自分たちの家に戻った二人は、青い鳥が自分達の直ぐ身近にいることに気付きます。

チルチルとミチルが捜し求めた"青い鳥"とは、いったい何だったのでしょう?

劇団四季「青い鳥」から

中国、宋の時代にも、似たような"詠み人知らず"の詩があります。

『 尽日(じんじつ) 春を尋ねて春を見ず

芒鞋(ぼうあい)踏み 遍(あまね)

く隴頭(ろうとう)の雲

帰来適(きらいたまた)ま 過ぐる梅花の下(もと)

春は枝頭に在りて 己に十分 』

「一日中、春を尋ねてみたが、何処にも春を見出すことができなかった。

向こうの山、こちらの谷、あちらの丘と随分歩いたが、やたらと草鞋(わらじ)をすり減らすばかりだった。

家に帰って、ふと門前を見ると、梅の花が1、2輪、いともふくよかに良い香りを放って咲いている。

なんだ、春はここにあったではないか…」

(春を"道"と言い換えてもいいし、"真理"と置き換えてもいいでしょう)

私たちの周りには、立派な家に住み、高級車を乗り回し、豊かな暮らしをしている人達がいる。そうした人の持ち物と、 自分の持ち物を比較して、つい、幸・不幸を推し測ろうとしがちです。

また、金銭欲の強い人は、その卑しさが…、心の貧しい人は、その貧しさが…、顔に表れてきます。

反対に誠実な人、正直な人は、その誠実さや正直さが、オーラのごとく伝わってくる。

故に、暮らしが貧しいからと、心まで貧しくなってはいけないのですが、これが難しい。どうしてもひがみ根性が出てしまう。

「今年は良い年でありますように…」と初詣に行き、手を合わせてきた。

幸せの"青い鳥"…つい、目を外に向け、幸せを探し求めようとします。

遠くに求めなくても、"青い鳥"は、自分の心の中に潜んでいるのです…。

そのことに気づき、育んでいけば、幸せは向こうからやってくるようになる…。

2007年12月18日

苦悩体験が、人生に成功をもたらす

■成功者になる条件は「貧乏に生まれること」

貧乏が人を鍛え、偉人・英雄を創り上げていく。

キリストは叩き大工の子で、「貧しき者は幸いなり」と説いている。

孔子も生涯、貧乏暮らしで過ごした。

豊臣秀吉は水飲み百姓から、位人臣を極める関白にまで、昇り詰めている。

アメリカの富豪カーネギーは、「腕一本で巨万の富を作る必要な条件は、貧乏に生まれることである」と、自らの体験を語っている。

先週、倫理法人会で、長野県で裸一貫、事業に成功した社長さんの講演があった。

小学生の頃家が貧しく、お昼の弁当を持たせてもらえなかった。

同級生が昼食を終え、グラウンドに飛び出して来るまて、校庭で空腹をこらえていた…。

私の知る限り、幼少の頃、誰よりも貧しい暮らしを強いられたのは、作曲家の"遠藤実"であろう。

戦時中、東京から新潟に疎開。

浜辺の電気もない、ムシロを敷いただけの、すき間だらけの船小屋…真冬の北風が吹きすさぶ中、凍えた母子が寄り添い、屑拾いをして、

乞食同然の暮らしをしていた。

卒業の時母は、小学校で穿いていた半ズボンを二つつなぎ合わせ、息子の門出に穿かせている。その幼い頃の苦渋体験が、 作曲家になって後、心にしみる名曲を次々と生み出す、源になっている。

【心と体の健康情報 - 324】

~幸せな人生を歩むために~

「苦悩体験が、人生に成功をもたらす」

徳川家康。幼名は竹千代。

6歳の時、尾張の織田信秀の元へ送られ、人質として2年間過ごす。

それから人質交換で駿府へ移され、義元の下で少年期を過ごし、元服している。

秀吉が没した後、天下統一を為しえた家康。幼少の頃、人質で過ごしたことが、

よく気の回る、人心掌握に長けた家康を育んだのです。

以下、「白隠禅師・座禅和讃に学ぶ」からの抜粋です。

人は、他人の幸福を見ると、何か喜べない妬みの心が湧き、人の不幸を見ると、ひそかにほくそ笑む…そんなさもしい心が湧いてくる。

他人の悪い所は、口をきわめて非難し、他人の善い所はけなしたくなる… そんな、いやしい心も潜んでいる。

人生の苦しみは、「自己愛」から生まれてくる。自分のことが何よりも可愛い。

そうした狭い考えが、苦しみや悩みを生み出していく。

「生きることの執着」「名誉への執着」「人並みでありたい執着」から、苦悩が生まれてくる。

身の回りに生じる苦悩を、5つつ挙げてみると…

(1)癌の宣告を受けるなど、自分が死の宣告を受けたり、直面した時

(2)自分に最も身近な妻や夫、子どもが死を宣告されたり、直面した時

(3)倒産や風水害、人に騙されるなどして、生活が根底から破綻した時

(4)失恋、離婚に直面した時

(5)いじめに遭うなど、劣悪な人間関係に巻き込まれた時

何れも不眠症に陥り、苦悩は片時も頭から離れず、人生に失望する。

将来に希望が持てなくなり、苦しみから逃れるには死ぬしかないと、思い詰め るようになる…。

こんな時、静かに目を閉じて、自分の心と向き合うようにします。

自己を客観的に見つめることで、本当の自分が見えてくる…どうあるべきかが見えてくる。

禅寺で座禅をして、自己を問い直すのも、一つの解決方法でしょう。

死にたくなるほどの苦悩に遭遇した時こそ、己の本性に出遭える又とない機会になる。

苦悩を体験することなく、人生を終えるに越したことはない。が、己の真の姿を見い出せないまま、一生を終えることになる…。

月刊誌「理念と経営」に毎号連載される、「逆境!その時経営者は」を読んで、 苦悩の極みを経験した者にしか、手にし得ないものがあることを学ぶ…。

12月号は、倒産・一家離散に追い込まれた経営者が、見事再起した話です。

社長と労苦を共にした、専務の規子さんは、私と約1年間机を並べ、経営者のスキルアップ研修を受けた間柄…。

今回の掲載を読むまで、そのようなご苦労があったこと…まったく知りませんでした。

「実るほど、頭を垂れる稲穂かな」の、素敵な奥さんです。

ゲーテの言葉に、「涙とともにパンを食べた者でなければ、人生の味はわからない」というのがある。

"死ぬほどの苦労"を、自ら望んで体験したい…と思う者はいないだろう。

しかし、苦労した人間でなければ、人生の深さや真髄を味わえないだろう…。

苦労らしい苦労も知らず、歳を重ねただけの私には、分りえないことです。

2007年01月23日

好きな自分を生きる/命がけて人生を楽しもう

■心に残ることば

「誰かのための人生ではなく、自分のための人生でありたい」

「人は、"ごめん"と言って死んでいく人と、

"ありがとう"と言って死んでいく人に分かれる。

ありがとうと言って死んでいく人間になりたい」

NHKドラマ「マチベン」"安楽死を裁けますか?"より

【心と体の健康情報 - 277】

~幸せな人生を歩むために~

「好きな自分を生きる/命がけで人生を楽しもう」

「病気の心因は心の不自然さにある。 病気はありがたい自然からの注意…

喜んで受け、生き方を正すとき。そうすれば、おのずと癒えていく 」

ストレスが原因で胃潰瘍になって入院。健康を取り戻して退院しても、日常生活で原因となる「ストレス」を取り去らない限り、

また再発する可能性が大だ。

真の健康を取り戻すには、ストレスが発生しない環境に改善していくことです。

以下、ざ・ぼんぢわーく工房/第31集 下地規子さんの

「自分を好きになりませんか」からの抜粋、その2です。

|

一度ガンを患って再発したK子さんが相談に来た。 「K子さん、あなたは病院に行くか、癌で死ぬかでしょ…。 実は、ご主人もあまり具合が良くなくて、ずっと薬を飲み続けていてね、毎食きちっと食事をとり、薬を飲む。 そのため奥さんに居て欲しいのです。 彼女は毎日、外へ出かけるようになった。ご主人の冷たい視線も気にならなくなった。

奥さんはニコニコ出かけていく。カラオケに行こうと誘われ、行った。これがまた楽しい。

人生には楽しいことがいっぱいある。 親戚がカナダにいるので、「じゃ、行きましょう」と、カナダにも行った。娘たちが、「お母さん、

元気なうちにどっか旅行に行こう」 その間に、病院から"もう亡くなられたか"と思って、電話が入ったそうです。「どうしてますか?」『はい、 元気にしてます』と言ったら、電話を切られたそうです。 彼女は入院する日の、日付メモを持っていたんです。それをずっとポケットにしまい込んでいたと、言っていました。

そして、入院の日付メモから3年目に、市の健康診断を受けに行きました。 人生、ただ長く生きようとするだけでは、意味がありません。 |

病気になると、医者にすべて頼ろうとする。医者は、病気を治してくれる。

しかし、病気を治すために最も大切なことは、自ら、本気で「治りたい」「絶対に治ろう」と思い続け、病気に負けまいとする、

強い意志を持つことです。

人の体には、病気を起こすものに抵抗し、それに対処しようとする能力がある。

人が持つ、「自然治癒力」の力に、もっと目を向けなければならない。

2007年01月16日

好きな自分を生きる

■日本精神

戦前、日本の統治国となり、日本の教育を受けた台湾に、日本人が失ってしまった「日本精神」が、60年を経た今も息づいているという。

ところが、戦後の日本人は、日本人であることの「自信」と「誇り」を失ってしまったと、言われるようになった。

台湾には、日本人が学ぶべき「正しい日本史」が残っていて、日本統治時代を正しく評価する、歴史観教育が行われているという。

台湾人と台湾の中に、日本人の本当の姿を見つけることができるのです。

台湾に巨大ダムを建築し、今も台湾で尊敬と敬愛の念を持たれている、我が故郷金沢出身の"八田與一"土木技師は、「日本精神」

を代表する人物として、台湾の人たちに語り継がれている。その日本精神は、以下の四つの規範で言い表わされる。

(1) 嘘をつかない (2) 不正をしない

(3) 全力をつくす (4) 失敗を人のせいにしない

11/30 北国新聞「時鐘」

【心と体の健康情報 - 276】

~幸せな人生を歩むために~

「好きな自分を生きる」

友人から、ざ・ぼんぢわーく工房/第31集「自分を大好きになりませんか」と題した本をプレゼントされ、読んだ。

第31集を書いた下地規子さんは、沖縄で「ネットワークこころの会」を主宰している。以下、下地規子さんの「自分を好きになりませんか」

からの抜粋です。

|

「自分を大好きになりませんか…」 ところが、無理して嫌いな自分を生きている人がどれほど多いことか。楽しい人生を送るためには、 「どんな自分が好きか?」を考え、好きな自分を生きるようにすればいいんです。簡単なんです。 好きな自分を生きることを選択をすればいいだけです。嫌いな自分が分ったら、「あっ、

こういう生き方をする自分が嫌なんだ…」 ねえ、怒る自分が嫌いだったら、笑う自分になればいいでしょ。 そこで「選択する」ことから始めます。 例えば「ボランティアしましょう」と言われ、「行かないと何か言われる」。あるいは 「行かないと嫌な人だと思われる」そうやって、無理して無理を重ねて、 ストレスが溜まるというような生き方をしている人が多いんですよね…。 「ストレスのない生き方をしましょう」。そして、自分自身の中をホントにクリアーにして、 「自分が何をしたい人間なのかを、見つけていくようにしましょう…」 そのためには「常に行動する」ということを心がける。

|

「やりたくない」と、自分を肯定的に受け止め、そのように行動したら、周りの人たちは「自分勝手で我がままな人」と、

白い目で見るのでは?と思ってしまう。

ならば、「そう思われないよう行動すればいい」となり、やっぱり無理をして、ストレスを溜めてしまうといういうことに、なりはしないか…

?

要は、自分のことばかり考えず、人にどう思われているかなど、気にせず、人の役に立つことをしたり、良いと思ったことを、

素直な気持ちでやればいいのです…。そのうちに、何も考えなくても体が勝手に反応するようになる。

いつしかそれがその人の人格となり、幸せな人生を歩むことが出来るでしょう。

2006年12月21日

若く見える人、見えない人

■老夫婦、食事での会話。

夫 「あっ! ズボンの上にこぼしちゃった…」

妻 「駄目じゃない、ちゃんとハンカチを膝の上に乗せておかなきゃ!」

夫 「このハンカチ、年を取るにつれて上がって、首元に挟むことになるよなぁ~」

妻 「そうよ、最後は顔の上にのせておしまいヨ!…」

夫 「……」

脳梗塞を患うと、ご飯をぼろぼろこぼすようになる。ところが当の本人は、そのことに気づかない。

年をとると、いずれはなんらかの病を患い、床に伏せ、人様の世話になって死んでいかねばならない。 2025年には、3軒に一軒が、

65歳以上の夫婦二人、或いは一人住まいになるという。

まだ先のことと、考えたくはないが…実のところ、誰の世話になって、どのような場所で安心して死んでいけるのか? 妻?息子?娘?、 自宅で?施設で?病院で…?

【心と体の健康情報 - 274】

~幸せな人生を歩むために~

「若く見える人、見えない人」

二ヶ月前、中学卒業後初めて、50年ぶりの同窓会に出席した。初めてということで、幹事から紹介され、一人ひとりお酌して歩いた。

一番端の席に、足が悪いのでしょう、低い椅子に腰掛けて、一段高いところで食事をしている人がいた。

そこで私は大失態をした。年恰好から、"先生"が同席されていると勘違いして、ご挨拶に行ったのです。「吉村と申します。

卒業以来50年ぶり、先ほどから先生を拝顔し、先生のお名前が思い出せません」と言ったら、「バカ、私も同級生だよ…」

二週間後、記念写真が送られてきた。Yさんは若い頃から童顔、50代半ばにしか見えない…10歳は若い。後列のMさんは、

苦労したのでしょう?

70半ばに見える。シワやシミが多く、尋ねたら、病気をしたという…。

50を過ぎると、白髪が目立ち、頭が禿げ上がってくる。若く見える人、老けて見える人、私たちの年齢になると、

前後20歳くらい齢が開いて見えてくる。

まだ若いつもりでも、写真は正直。

写真に写る己の姿は、何ともむさくるしく爺むさい…写真を直視することができない。

若く見える人は、大概仕事を持っている。そして、忙しそうに飛び回っている。

現役バリバリ、心にハリをもって働くことが、若々しさを演出するのでしょう。

私が三十歳の頃、「しいのみ学園」が話題になったことがある。映画にもなった。

遥か昔のことと思っていたら、昨年4月、30数年ぶりに、何と101歳になられた曻地三郎園長が、講演に現れたのです。

まるでタイムスリップ…。100歳を過ぎた今もなお、現役バリバリなのです。

二時間立ったままマイクなしで講演。しかも自らあみ出した"棒体操"を約十分間、私達を立たせての実技指導。101歳なのに、 棒を片足立ちで、組んだ両手の中をくぐらすのです。身体は柔らかく大変お元気。とても101歳の老人には見えません。

ご自身は医学博士ですが、他にもいくつか博士号を取得。語学も堪能で英語やドイツ語が得意。更に、ロシアで論文を発表するため、

ロシア語をマスター。

63歳から韓国語を勉強し、5年で自由に話せるようになり、95歳から中国語を覚え始め、話せるようになったという。

90歳を過ぎて韓国に"しいのみ学園"をつくり、95歳の時、民間の身障者施設が未成熟の中国に渡り、"しいのみ学園"を開園。

今後20箇所は増やしたいという。

講演2ヶ月後、アメリカ、ヨーロッパ、南アジアの大学に招かれて、世界一周講演旅行に旅立たれた。そして、

今年も引き続き講演旅行に出かけていった。

102歳になられた現役園長…曻地氏には、余生というものがないのでしょう…。

一世紀を生き抜いて、なお盛んなのです。

また、京都で論語を教えていただいている"伊與田 覺"先生は、今年91歳。

来年も引き続き教壇に立たれるという。毎回3時間近くの講義。ご高齢の老人には見えない、ハイレベルの格調高い講義をされます。

来年、団塊の世代が60歳の定年を迎え、働き場を失う。長年培った経験や能力、まだまだ生かせるのに、もういらないとお払い箱。 国や社会にとって、大きな損失でしょう…。

■曻地三郎(しょうちさぶろう)氏

小学校、女学校、師範学校の教員を経て、現在、福岡教育大学名誉教授。

S29年我が子が小児麻痺の身障者になったが、障害者を受け入れる学校がなく、独力で「しいのみ学園」を設立、

障害者の教育指導に当たる。

医学・文学・哲学・教育学博士。新万葉歌人。そのほか、韓国大邱大学教授・大学院長。中国長春大学名誉教授。著書130冊。

2006年12月05日

福祉が充実すると社会が乱れる(2)

建設会社を営むM社長、32歳の時に独立。妻に支えられ朝から晩まで一所懸命働いた。もともと腕の良かったM社長、 建てた家は評判となり、独立から七年後には、二十数名を擁する会社の社長になっていた。

M社長が夜遊びを始めたのは、ちょうどこの頃。最初は週に二、三度で、それも少し夜が遅くなるぐらいでした。それが連日、

午前様へと変わっていき、仕事は社員任せ。当然、夫婦喧嘩の毎日で、二人の子どもは怯え、暗い家庭になっていったのです。

このような状態で経営がうまくいくわけがなく、一億五千万円の負債を抱えて倒産。債権者を前にM社長は罵倒されるに任せ、

家に帰っては腑抜けのように布団を被って寝ていた。

ここで「何とかしなければ」と立ち上がったのが妻。ある朝、夫の布団を剥ぎ取って、「こうなったのは、あなたのせいだけではない。

私も悪かった…。二人で債権者を回って、迷惑をかけたことを詫びましょう」と言い出したのです。

妻の気迫に押されたМ社長、一軒一軒土下座をして回った。耳を覆いたくなる罵詈雑言の連続。しかし、最後に回った債権者が、 「経営者にとっては、倒産は宿命みたいなものだ。あんたたち夫婦にやる気を感じた。早く返済してもらいたいので資金を貸そう」と、 言ってくれたのです。

それからというもの、初心に返り、夫婦は朝から晩まで、必死になって働いた。

全債務を返済したのは八年後。「妻がいてくれなかったら、いま自分は生きていたかどうか。本当に感謝しています…」と、

M社長は真剣に過去を振り返った。

今週の倫理446号より

【心と体の健康情報 - 272】

~子育て心理学~

「福祉が充実すると、社会が乱れる?(2)」

国会で、毎年三万人の自殺者を減らそうと審議している。ところが、日本や北欧のように、福祉が充実している先進国で、 生きがいを失い、自殺者が増えているのは何故なのか? 考えなければならない現象です。

社会の弱者を保護することは、先進社会にあっては大切なことです。

弱者に対する税制上の配慮、失業救済、身障者・病弱者・高齢者の保護、その他社会福祉の充実によって、貧しい人、

困った人が救済されます。

しかし、どんなに制度を充実させても、ものには程度があって、バランスを失わないことです。弱者になって、福祉の恩恵を受け、 国の庇護に頼ったほうが得だと悟った時、人は哀れにも、自ら、弱者になり下がろうとする…。

こうして、弱者に手厚い保護を加えれば加えるほど、更に弱者が増える社会になる。弱者天国の行き先は、 個人の堕落と社会システムの崩壊…。これ以上の不幸はない。

企業においても同じことが言える。福利厚生を充実させ、社員の給料や待遇を良することが、経営者の責務と考える。

「福利厚生を整えれば、優秀でよく働く人材が集まり、会社の離職率も下がるだろう…」と、ほとんどの経営者が信じて疑わない。

私は、日立家電(18歳の時)、積水ハウス(28歳の時)、ノエビア(38歳の時)、何れの会社も創業間もない頃、その会社に携わり、

頑張ってきた。

創業間もなく、給料が安く、待遇が今よりずっと悪かった頃、毎晩遅くまで必死に働き頑張った。あの頃の方が、社員に熱気があり、

ヤル気に満ちていた…。

そういった、幾つか大きな会社に勤めた経験から、「給料や待遇は良くすればするほど、人は働かなくなる」

「いくら待遇を良くしても、辞める人は辞めていく」という現実を見てきた。

人が一番働く環境は、福祉が充実した会社でも、週休完全二日制でも、世間より給与の高い会社でもないのです。

前の会社で管理職をしていた頃、下請け業者を引き付けておくには、徳川家康の「農民は太らせず、やせさせず」

の状態にしておくことだと、上司に教えられた。下請け業者、儲かってお金が貯まると、百万円もする掛け軸を買ったり、豪邸を新築したり、

クラウンに乗ったりして、働かなくなる?

「活かさず殺さずが丁度良い」と…。

(今の私は、三方良しの精神で経営しています)

家康が、人心を掴むのが上手いと言われる所以の一つは、この言葉も感じられる。給料や待遇は良すぎず、悪すぎず、

ほどほどのとき"人は最も働く"ということを…。

会社経営も、同じことが言えるのでは? 儲かり過ぎず、悪すぎず、ほどほどの時の社長が、一番生き生きとよく働く…。

中日新聞 漫画家 江川達也「本音のコラム」より

2006年11月21日

川人氏・創立5周年式典に参加して

■吉村作治の「エジプト発掘40年展」

先月、世界で初めてルーブル美術館から日本に持ち出された、ギリシャの神々の遺産、彫刻と宝飾品展を見たばかり。

感動覚めやらぬ先週日曜日、京都「えき」美術館で「エジプト発掘40年展」を見た。

早稲田大学、吉村作治教授の調査隊が、エジプトで40年かけて発掘した、5千年~2千年前のエジプト王朝の遺物200点が展示されている。

(11/26まで)

|

| <ミイラを覆っていたマスク> |

19世紀初頭からエジプトに入ったイギリスやフランスの調査隊。発掘した品々は自国に持ち帰った。早稲田大学の吉村調査隊は、 発掘品を日本に持ち帰ることをせず、そのすべてをエジプト国内にとどめて、保存・研究を行っている。

博士の最高の偉業は、昨年1月、過去発掘されたミイラでは最も古い時代で、しかも未盗掘の完全な状態のミイラを発見・発掘したこと。

今回40年の間に発掘した品々を、エジプト政府の信頼と、特別の協力で借り受け、日本で始めて公開展示することになった。

右の写真はその傑作、"ミイラマスク"ミイラが収められていた木管の他、首飾り、指輪、彫像、女神の護符、王様の鎮壇具など、 数千年前の歴史の遺産の数々が、所狭しと並べられていた。

【心と体の健康情報 - 270】

「川人正臣氏・創立5周年記念式典に参加して…」

先週の土曜日、大阪のホテルでの、川人正臣氏の株式会社ヒューマンフォレスト、創業5周年記念式典に参列。翌日、宇治平等院と、

紅葉の名所東福寺、そして「エジプト発掘40年展」を鑑賞して帰沢した。

*********************************

~川人氏の新しい著書を50名様にプレゼント~

詳しくは、このメルマガの最後をご覧下さい。

*********************************

~会場いっぱい感動に包まれた、 創立5周年記念式典~

[びっくり…1]

ビジョン発表…「25年後の30周年には、1千億円企業になる」

机一つ、電話一台から会社を興し、創立わずか5年で年商5億円を達成された。

その川人社長から新たに、5年後、10年後の目標・ビジョンが発表された。

更に、25年後の30周年には「1千億円企業」になると、声高らかに宣言。

そして25年後の今日、同じ会場で、今日参加の皆様をご招待したいという。

(25年後の会場予約をホテルに済ませて、式典に臨むという念の入れよう…)

[びっくり…2]

5周年を記念して、25年後2031年の30周年記念の「タイムカプセル」を用意した。当日のお祝いの言葉を、

参加されたお客様全員に書いて頂き、カプセルに入れるという趣向…。

25年後の私、丁度90歳になる。「是非出席させて頂きます」と、川人氏に返事した。

[びっくり…3]

5周年を期して、優績社員・功労社員が表彰された。その選出はすべて社員さんの無記名投票によるもの。

社長からの意見や考えは含まれていない。

[びっくり…4]

経営理念・社旗・社章・社歌が決まり、来賓の前で披露された。

"社歌"は、社員さんが作詞した。社員さん・ご家族全員、子どもさんも壇上に上がり熱唱。繰り返し歌ううち、参加者の気分も高まり、

会場いっぱい大合唱になった…。

[びっくり…5]

物事をやりきる根性、「社風」を構築するため…

2006年 4月 社員とその家族「50キロ歩」 にチャレンジ、全員完走。

8月 〃 「富士山登山」にチャレンジ。

10月 〃 「100キロ歩」 にチャレンジ。

目的は、自分の努力と力で涙を流すほどの感動を体験すること…

あえて、過酷といわれることにチャレンジすることで、自分の可能性を広げたい。

いずれも、経験したことのない人にとっては、かなり過酷なのですが、この程度以下では"感動"できないし、

またこれ以上の過酷なチャレンジは危険を伴う。

こういう機会を通じて、社員や家族との絆を深めていきたいと考えています。

「仕事が人をつくり 人が仕事をつくる」86Pより

[びっくり…6]

川人氏が5周年記念に出版した著書をお土産に頂き、喜んでいたら、ヒューマンフォレスト社の回路設計による"DVDプレーヤー"を、

「170名の本日参加者全員にお持ち帰りいただきます」との、川人社長の言葉…。会場がどよめいた。

|

川人氏の新しい著書「仕事が人を作り、人が仕事を作る」 川人正臣氏の新しい著書を、

このメルマガを読まれた50名の皆様にプレゼントします。 「仕事と人生」を読まれた皆様には、是非この続編を読んで頂きたく、 先着50名様にプレゼントさせて頂きます。 ご希望の方は、折り返しメールにてお申込みください。

|

2006年10月27日

運動会抜くなその子は課長の子

北国新聞「子ども討論会」のテーマ、"かけっこ"についての六年生の意見です。

「ビリの子は傷つくから、なくしてしまったら…」 「順位があるから盛り上がる…」

「競い合った方が自分の力が出せる…」。中には「走るのが遅い子は、前の方

からスタートすれば…」という、面白い意見もあった。

でも…、前の方からスタートする子が勝ったりしたら、いじめに合いそう…。

成長度合いに、大きな開きが出る小学生。運動能力に、どうしても差が出てくる。

勝ち負けにこだわる教育ではなく、強い者が弱いものに手を差しのべる、そんな

教育であってほしい。

ところが、「先生が生徒をいじめていた…」なんて、とんでもないTV報道。

学校現場も、落ちるところまで落ちてしまったようです…。

教える側の先生に、倫理観・道徳・人間性が欠落しているのでしょう…。

当の先生が悪いというより、先生の子どもの頃の家庭や教育環境が悪かった

からでしょう。

安倍内閣のキャッチフレーズは、「美しい国日本。敗者が復活できる国づくり」

美しい日本にするために、教育を含め、何をどう意識改革していくのか?

今一つ見えてこない?

【吉村外喜雄のなんだかんだ - 147】

~幸せな人生を歩むために~

「運動会抜くなその子は課長の子」

雪印事件から早や七年になる。企業犯罪は性懲りなく繰り返され、収まりそう

にない。なぜこのような事件が繰り返えされるのだろう?

そこには封建時代のなごり?「藩」の主従関係に近い社風が垣間見える…。

私は以前、業種の違う二つの「大藩(会社)」に仕え、禄を食んだ経験がある。

大きな会社は、組織と上下関係がガッチリしていて、歯車の一つとしての責任

は重く、みッちり働かされた。有給休暇を取る余裕もなかった。

会社の都合が全てに優先し、家庭も私生活も犠牲にして、身を粉にして働いた。

企業戦士と言われて頑張ってきた世代なのです。

現在も仕事に追い回され、過労死するといった、労働災害があとを絶たない。

一年前のJR西日本の脱線事故。事故を起こした若い運転手、お客様の安全よ

り、遅れを取り戻すことの方が大事…。懲罰が頭にちらつき、何とか遅れを取り

戻そうと事故を起こし、死んでしまった。

会社から月給という禄を与えられ、会社が世間の常識やモラルに反することを

習慣的にやっていても、「お家(会社)第一」

のじゅばくにかかり、見ざる・言わ

ざる・聞かざるの、家畜ならぬ"社畜"と化している…。

岐阜県庁で裏金が発覚し、処置に困り、500万円を燃やしてしまった職員…

まだ記憶に新しい。三菱自動車のリコール隠しもそう…。月給は口止め料、

もしくはガマン料である…。

大きな会社、個人の力は小さい。一人問題意識を持ったところで、どうなるも

のでもない…と、私は思ってきた。

ところが「内部告発」というやり方で、企業のモラルを正そうとする動き…見逃

せない。企業の良識、まだ失っていないということでしょうか? 会社への忠

誠心が薄れてきたことも、その一因でしょう…。

私が勤めていた頃…実力で所長から部長になり、将来は取締役と言われたA氏。

ところが、五十前の働き盛りに、突然後輩に道を譲るようにと言われ、机が一つ、

部下が一人もいない閉職に追いやられた。日頃、A氏の傲慢な言動を嫌った部

下が、連名で社長に直訴した、というのが表向きの理由…。

閉職になった途端、面倒を見た部下が離れていく…。出世コースから外された

無力さを思い知らされ、居場所を失ったA氏、寂しく退職していった。

講談社の「平成サラリーマン川柳傑作選」には、そうしたサラリーマンの悲哀が

数多く詠い込まれていて、どれも、身につまされる…。

「運動会 抜くなその子は課長の子」

「ああ言えばこう言う奴ほど偉くなり」

「持ち歌を歌ったばかりに 左遷され」

「社宅では 犬も肩書き外せない」

「シッポ振るポチに 自分の姿見る」

「客よりも上司を立てる大会社」

2006年09月19日

自分らしく生きるとは?

「神様からのメッセージ」 大野勝彦(詩絵集/やっぱいっしょがええなあ)

な…体が欠けたんじゃ、それでも生きるんじゃ、それだから生きるんじゃ…

何だ偉そうに、「格好悪い、ああ人生おしまいだ」なんて、一人前の口を叩くな

あのな、お前が手を失って、悲劇の主人公みたいな顔して、ベッドでうなって

いた時な… 家族みんな、誰も一言も声が出なかったんだぞ

ご飯な、食卓に並べるのは並べるけど、

箸をつけるものは、だぁれもいなかったんだぞ

これまで一度も、神様に手なんか合わせたことがない、三人の子どもらナ

毎晩、じいさんと一緒に正座して、神棚に手を合わせたんだぞ…

バカが、そんな気持ちも分らんと、「なんも生きる夢がのうなった」だと…

そんなこと言うとるんだったら、早よ、死ね! こちらがおことわりじゃ

(途中略)

両手を切って、手は宝物だった。持っているうちに気づけばよかった

それに気づかんと、おしいことをした。それが分かったんだったら…

(途中略)

あの三人は、いじらしいじゃないか。病室に入ってくる時、ニコニコしとったろが

お前は、「子達は、俺の痛みも分っとらん」とグチ、こぼしとった…

本当はな、病室の前で、涙拭いて「お父さんの前では、楽しか話ばっかするとよ」

と、確認して、三人で顔でうなずき合ってから、ドアを開けたんだぞ…

(途中略)

歯をくいしばって、度胸を決めて、ぶつかってこんかい!

死んだつもりでやらんかい!

もう一遍言うぞ、"大切な人"の喜ぶことをするのが人生ぞ! 時間がなかぞ…

【心と体の健康情報 - 261】

~幸せな人生を歩むために~

自分らしく生きるとは?」

「仕事と人生」、どっちの方が大きく、大事だろう…?

仕事が人生をつくり、人の一生に大きく関わっていく。が、"人生"という器は

一つだけ! 壊れてしまえばそれまでだ…。仕事という器は、いくらでも代わ

りがある。人生の器の方が、仕事の器より遥かに大きいことに気づく…。

そんなことに気づかず、小さな器の仕事に、大きな器の人生を無理やり押し

込んで、あがいてはいないだろうか…。一度しかない人生…仕事で人生を

犠牲にするようなことがあってはならない…。

二回に渡って、「大学を出ることの意味」を考えてみた。

大学進学は、自らが志す人生目標への、大切なステップ。ところが、なぜか

大学に合格することが目的になり、合格し、夢が叶ったら、気が抜けてしまい、

それから先の人生を深く考えようとしない。

目標がなければ、今に目が向く。我慢し続けた青春を、取り戻そうとするかの

ように、バイトに遊びに夢中になる。人間を磨かなければならない大切な時を、

無為に食いづぶす若者が目立つ…。

そんな若者が多くなったのは、社会人になった後の、幸せの掴み方・考え方に、

拒否反応を示す若者が増えてきたからではないでしょうか…?

幸せとはほど遠い人生を、大人たちが懸命に歩いている姿を見て…、

どうしたら「自分らしい人生」が歩めるか…、見つけられないでいる。

大学を出て、難関を突破して入った大企業。家族に祝福され、その時は未来が

約束されたかのように思う。入社してまず驚くのが、社内に溢れる優秀な人材。

頑張らなければ、取り残されてしまう。

勤めた会社で、人生の成功を掴むには、出世競争に打ち克たなければならない。

業績を上げ、高い評価を得ようと、懸命にならざるを得ないのです…。

ようやく学力競争から抜け出たと思ったら、今度は仕事漬けの人生…どこまで

いっても競争、競争…きりがない。家庭や家族を犠牲にしてまで、追い求める

ことには思えないのです。人生、どう生きればいいのか…、将来が見えてこな

いのです。

経営者を見る目、売上額と従業員の数で、経営者の器の大きさを推し量る。

故に?どの経営者も、会社を大きくしようと懸命になる。

たまたま運に恵まれ、時流に乗って会社を大きくしても、経営環境が変化して、

為すすべも無く会社を潰してしまう。そんな事例を数え切れず見てきた。

拡大路線をひた走り、器以上の会社にしてしまったがゆえに、支えきれなくな

って、仕事だけでなく、家族までも失ってしまう羽目に…。己の器に合った堅

実な経営を心がけていれば、幸せな人生になっただろうに…。

経営に失敗し、自殺まで考える社長さん。今の仕事に人生のすべてが凝縮され、

とても手放せないのは分ります。人生より仕事の方が大事なのでしょうね?

でも、自分と家族の幸せのための仕事でしょう…。突き放して、客観的に見つ

めれば、今の仕事、幸せな人生を手にするための、手段にしか過ぎないのです。

だから、今の仕事で幸せになれないのなら、サッサと諦め、新しい人生を模索

すればいい…。今の仕事にこだわるばっかりに、人生を、未来を、見失なうこ

とになってしまう。

ある日、突然の事故で両手を失った"大野勝彦"氏。

ある日、突然の事故で両手を失った"大野勝彦"氏。

昨日までの家業で、天職の農業。その農業を諦め、新しい人生を模索しなければならなくなった。

事故がきっかけで、それまで隠れていた才能が開花した。

絵手紙詩画の第一人者として、その名を日本中に知られるようになった。

今までの人生の何十倍も、世界が広がったのです。

(9/14 石川TV・PM8時 アンビリバボーで放映)

これは例外かもしれない。

が…人の一生、

「吉凶禍福はあざなえる縄のごとし、人間万事塞翁が馬」

何が良くて、何が不幸か、 過ぎ去った後になってみなければ分らない…。

2006年08月29日

サラリーマン2:8の法則

来年、300万人の団塊の世代が定年を迎える。支払われる退職金は約60兆円。

その使い道が気になる? 銀行の調査によると、一位は住宅リフォームに使われ、

次いで海外旅行だそうです。人生の節目を記念して夫婦で出かけるのです。

4月上旬、日本一の豪華客船"飛鳥2"が、世界一周の旅へ横浜を出航した。

参加費は一人1,600万円。募集早々満室になった。息子に事業を譲ったとか、

定年退職を節目に、夫婦での申込みが多かったという。

この旅行、夫婦で参加すると、新築マンションが購入できる金額になる。

庶民暮らしの私には、お金が無いこともあるが、"もったいない"が先に立ってし

まう。3千万・4千万出しても、世界一周旅行したいと思う人は、お金持ちです。

退職金60兆円。そこから約8兆円のお金が消費に回るという。株や投資信託な

どの金融商品には手を出さず、残りの約50兆円はしっかり貯蓄。企業のお金が

個人名義に振り替るだけという…。

これから定年になる団塊の世代は、それ以前に定年になった人より、生活を

楽しもうとする意識が強く、5~6年は消費の後押しをしするだろうというのが、

その筋の予測。

【心と体の健康情報 - 258】

幸せな人生を歩むために

「サラリーマン2:8の法則」

「勝ち組」「負け組み」という言葉は、企業間競争の中で使われる言葉です。

終身雇用制が過去のものになろうとする中、サラリーマンの世界にも「2:8の

法則」つまり、二割の社員が"総支給給与"の八割を独占し、八割の社員が

残った二割の給与を分け合う時代、実力がモノを言う時代になろうとしている。

今から30年前、セキスイハウスの中間管理職の頃、年に二回、賞与配分の

幹部会が持たれた。丸一日かけて、遡る6ケ月間の業績から、部署ごとの賞与

配分率が決められていった。業績上位と下位の営業所とでは、受け取る額に

最高30%くらいの格差が生じた。

部署に配分された賞与は、部下の業績・貢献度に照らして振り分けていく。

営業社員や、技術社員は40~60万円、内務の女子社員は20~30万円の

範囲で、査定に従い振り分けていく。当然、業績の良い社員と、そうでない

社員の受取額に格差が生じてくる。

年俸制が当たり前になった今、会社への貢献度で評価。役職・業績・能力に照ら

して、毎年給与額が決められていく。

以下、UFJ総合研究所 主席研究員 森永卓郎「年収300万円で人間らしく

生きるか…」からの抜粋です。

|

年俸制が給与制度の主流になるにつれ、所得層が三つに分類される。 ほとんどのサラリーマンはBクラスに入る。「百倍の法則」

と呼んで |

吉本興業のような実力がモノをいう世界。桂三枝の年収が一億円。

一方、年収百万円にも満たない、食えない社員も沢山いる。プロの世界では、

早くから「百倍の法則」が働いている。松井と二軍選手の所得格差を見れば分かる。

ホリエモンや村上世彰氏のように、百倍どころか、数年で何百億円稼ぎ出し、

世間を騒がせる新人類も現れてくる。

|

人生には、二つの選択が考えられる。頑張って大金持ちになるか、 対して、一般的サラリーマンの生活は、テレビ、冷蔵庫などの耐久 |

周りを見渡すと、我が子の才能を見い出し、幼い頃から鍛えぬき、一流人に育

てるケースが珍しくなくなった。ゴルフの藍ちゃん、卓球の愛ちゃん、イチロー

選手などが良い例。スポーツだけでなく、歌手、俳優、碁士など、実力が問わ

れる世界で、近年目立って増えてきた。

そこまでいかなくても、我が子の才能、優れたところを見い出し、まだ物心つ

かない頃から、スパルタ英才教育を施すお母さん…。ゴルフ練習場で、小さな

子に付っきりで、ゴルフのイロハを教えているお父さんの姿を、よく見かける。

2006年04月25日

本当に反省できたら、顔つきが変わる

京都駅美術館「えき」で、モネ、セザンヌ、

京都駅美術館「えき」で、モネ、セザンヌ、

ゴーガン、ゴッホなどの「印象派」の名画を

鑑賞した。目玉は、ルノワールの

「レースの帽子の少女」。

モネやルノワールの作品には、「点画」

が多い。自然界のキラキラと輝く色彩を

キャンバス描き出そうと、絵の具を混ぜ

ると、どうしても色がにごってしまう。

光に包まれた自然の色彩を描き出すに

は、絵の具を混ぜずに原色のまま、同

じ大きさの小さな色彩の粒を沢山並べ

て描き出す「点画手法」をあみ出した

【心と体の健康情報 - 241】

~幸せな人生を歩むために~

「本当に反省できたら、人間顔つきが変わる…」

NHKで放映中の韓国ドラマ、「チャングムの誓い」に出てくる悪役女優たち、