2333 【吉村外喜雄のなんだかんだ】

「新型コロの感染者数、再び増加」

コロナ禍前の葬儀は大規模なものが多かった。

コロナ禍で、葬儀は小規模なものに余儀なく

された。

コロナが収束した現在は、大規模な葬儀は

姿を消し、家族葬や直葬で済ませる、新しい

葬儀スタイルが主流になりつつある。

コロナ禍前の葬儀は大規模なものが多かった。

コロナ禍で、葬儀は小規模なものに余儀なく

された。

コロナが収束した現在は、大規模な葬儀は

姿を消し、家族葬や直葬で済ませる、新しい

葬儀スタイルが主流になりつつある。

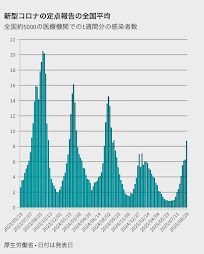

厚労省は先月8月8日、全国3千ケ所の医療

機関から、7月末一週間に報告があった感染

者数は、1医療機関あたり5.5人と発表。

前の週4.1人の1.34倍で、7週連続

機関から、7月末一週間に報告があった感染

者数は、1医療機関あたり5.5人と発表。

前の週4.1人の1.34倍で、7週連続

増加している。

前年同月より明らかに前年を上回っており、

コロナが収束したとは言えず、秋以降感染者

数が増加する恐れもあって、人混みでのマス

クは必携です。

コロナが収束したとは言えず、秋以降感染者

数が増加する恐れもあって、人混みでのマス

クは必携です。

先月8月5日、米保険省は約5億㌦

(約740億円)の新型コロナワクチン開発

プロジェクトへの政府投資を、段階的に終了

すると発表した。

その理由は、ワクチンの効果が定かではなく

感染症を効果的に予防できないと判断したこ

とによる。

(約740億円)の新型コロナワクチン開発

プロジェクトへの政府投資を、段階的に終了

すると発表した。

その理由は、ワクチンの効果が定かではなく

感染症を効果的に予防できないと判断したこ

とによる。