写真は左から 「橋爪門続櫓・五十間長屋・菱櫓」

平成13年、当時の工法で復元。平成に建てられた木造建築では

日本最大。 二の丸御殿を防護する目的で築かれ、内堀で囲まれている。

金沢城本丸天守閣は南側高台に築かれたが、1602年落雷で焼失。

その後、幕府にいらぬ疑いをかけられるのを恐れ、再建放棄。

藩主の居所や藩のまつりごとは、二の丸御殿で行われた。

その二の丸御殿も焼失・・現存していない。

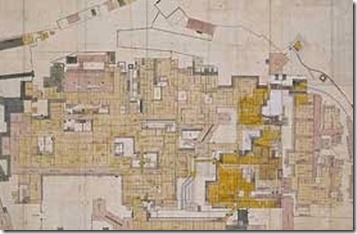

二の丸御殿・平面図

|← →|

橋爪門続櫓・五十間長屋・菱櫓

1193 「吉村外喜雄のなんだかんだ」

歴史から学ぶ 「兼六園と金沢城とサイフォン」

都市が人口増大していく中で最も重要な「飲料水」・・江戸の飲料水を確保するために、水源から江戸市中に上水道が引かれた。

その一つ、江戸城内へは「神田上水」からサイフォンの原理で、水道水が引き込まれた。

堀の上を渡したのでは、戦の時すぐ壊されてしまう・・そこで配管を掘の下へ埋め込んで城内へ・・湧き出る噴水から飲用水を確保したのです。

日本の築城で、最初にサイフォンの原理で城内に水を引いたのは・・

金沢城です。

金沢市街を遥か下に見下ろす位置にありながら、泉水が流れ、園内の霞ケ池は豊かに水を貯えている。その兼六園に豊富な水を供給しているのが、辰巳用水です。

辰巳取水口から兼六園まで、およそ10キロ(うち4キロはトンネル)・・

辰巳取水口から兼六園まで、およそ10キロ(うち4キロはトンネル)・・

そこから更に640メートル、サイフォンの原理で、金沢城に水が引き込まれているのです。

城内に引かれた水は、飲用だけでなく、二の丸庭園の泉水を潤おし、茶室から噴水を見ることができた・・更に城の内堀を満たし、防火用水の役目も果たしている。

サイフォンの原理で現存する日本最古の噴水を、兼六園の中に見ることができる・・園内の高低差を利用した噴水として、観光スポットになっている。(城内の二の丸庭園に造られた噴水の試作品と言われている)

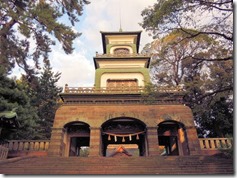

金沢城の西の外堀に隣接した、更に10メートル低い場所に尾山神社がある。前田利家と正室お松の方を合祀し、神門は竜宮城のような不思議な形をした、三層の石門があり、金沢の観光名所になっている。

1万2千坪の境内には琵琶を模した池泉回遊の庭園があり、私が子どもの頃の遊び場だった。その境内の泉水を満たす水源は、兼六園からサイホンの原理を使って約1キロ地下を潜り、庭園の築山に湧き出しているのです。

1万2千坪の境内には琵琶を模した池泉回遊の庭園があり、私が子どもの頃の遊び場だった。その境内の泉水を満たす水源は、兼六園からサイホンの原理を使って約1キロ地下を潜り、庭園の築山に湧き出しているのです。